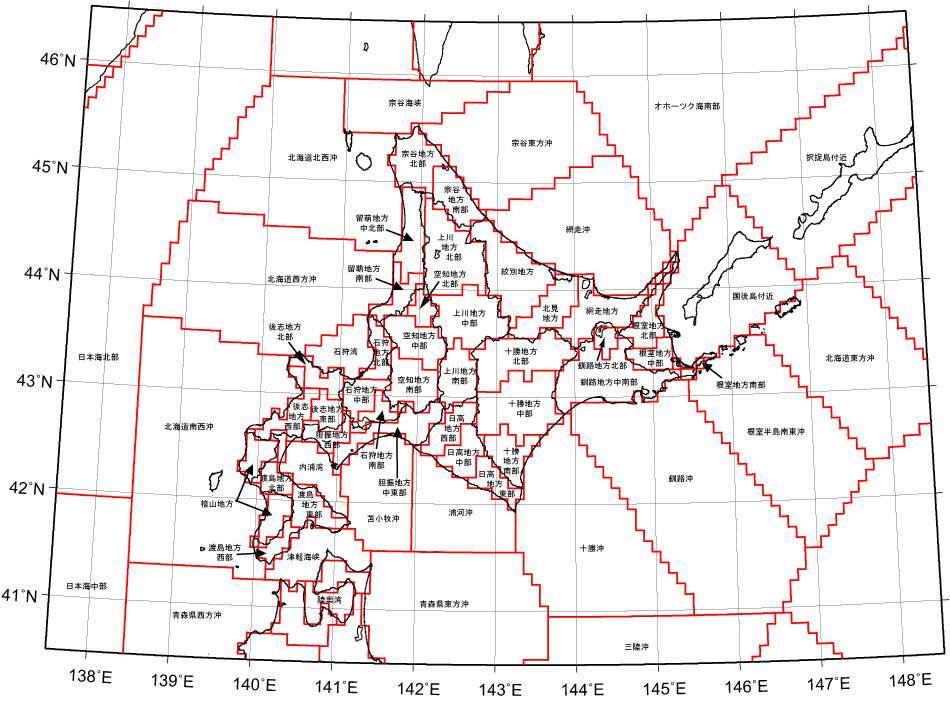

震央地名(しんおうちめい)は気象庁が地震情報及び津波情報の中で発表する地震が発生した場所(震源)の地名である。

概要

震央地名の区域は、海域については緯経線、海溝の向き、海岸線等から境界が設定され、内陸については震度情報に用いる区域とおおむね共通とされている。

電文で使用される震央地名に対応する3桁の数字(震央地名コード)が設定されている。

緊急地震速報(警報)で用いる震央地名は、通常の震央地名をいくつかまとめた区域(内陸はおおむね都府県単位)とされており、放送のテロップの関係上最大6文字とされている。緊急地震速報(警報)で用いる震央地名コードは4桁とされている。

歴史

2004年(平成16年)9月5日に発生した紀伊半島南東沖地震における情報の混乱、市町村合併(平成の大合併)の状況等を踏まえて、2006年(平成18年)10月2日に大幅な見直しが行われた。

2010年(平成22年)に北海道の支庁再編に伴う修正、2011年(平成23年)に「山口県東部」を2つに分割し「山口県東部」と「山口県中部」とする変更が行われている。

震央地名一覧

脚注

関連項目

- 気象庁

- 地震情報

外部リンク

- 地震情報で用いる震央地名(日本全体図)(気象庁)