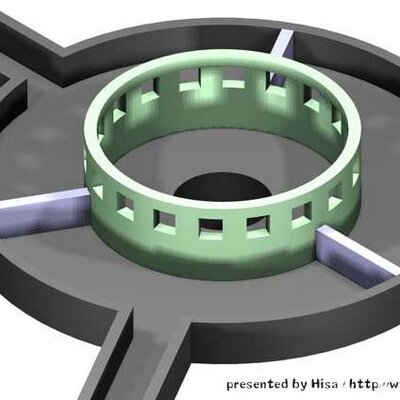

可知 貫一(かち かんいち、1885年 - 1956年)は、日本の農業土木技術者、研究者。岐阜県出身。円筒分水工の発明者。

人物

明治18年(1885年)、岐阜県恵那郡阿木村(現在の中津川市阿木)生まれ。

父の与一は東野村小学校初代校長、阿木村村長を務め、自由民権活動家でもあった。

祖父の鷹見豊次郎も巌邑尋常高等小学校の校長で、貫一は同校の高等科に通った。

岐阜中学校を経て、明治40年(1907年)、第六高等学校 (旧制)卒業。

明治43年(1910年)、東京帝国大学農科大学農学科卒業。

卒業後は東京高等農林学校教師を務める。

明治45年(1911年)、岐阜県技師。円筒分水工を考案し、大正3年(1914年)に岐阜県小泉村に第1号が設置された。

同年、東野村で開田対策として人工湖建設を立案し、のちに保古の湖が建設された。

大正7年(1918年)、農商務省技師となり、土地利用の調査、計画を担当。八郎潟干拓の立案はじめ各地の干拓を指導した。

大正12年(1923年)、東京帝国大学農学部講師などを経て、大正15年(1926年)には十和田湖の調節によって三本木原開墾・開発案を樹立。

昭和2年(1927年)、世界農業会議(First Pan Pacific Conference on Education, Rehabilitation, Reclamation and Recreation、同年4月ホノルル開催)に出席のため訪米し、TVA計画なども視察。

昭和8年(1933年)、巨椋池聞墾国営工事事務所長。

昭和11年(1936年)、京都帝国大学農学部教授。

群馬、埼玉、千葉、茨城、山梨、長野、秋田、熊本、福島、愛知など全国各地の事業計画を完成させるとともに、農業土木の教育、研究指導に功を残した。

著書

- 『地下水強化と農業水利』(1946年)

- 『農業水利学』(1948年)

家族

- 父・可知与一 - 東野村小学校校長、阿木村村長

- 祖父・鷹見豊次郎 - 巌邑尋常高等小学校校長

- 妻・ 久賀 - 三龍社社長・田口東一の妹。同社創業者・田口百三の孫娘。

- 義弟・古橋卓四郎 - 妻の妹の夫

参考文献

- 「水土を拓いた人びと」編集委員会, 農業土木学会『水土を拓いた人びと : 北海道から沖縄までわがふるさとの先達』農山漁村文化協会、1999年。ISBN 4540991124。 NCID BA42971994。全国書誌番号:20006207。

- 「輪」をもって貴し。争いも解決してきた。| Slow Journeys【スロージャーニーズ】 2022.7.11

脚注

外部リンク

- 巨椋池干拓の 「作業日誌」に見る可知氏の設計思想農業土木学会誌 第75巻 第2号