ふくしま花火大会(ふくしまはなびたいかい)は、福島県福島市松山町、信夫ケ丘緑地(阿武隈川と松川合流点の河川敷)、信夫ケ丘球場において毎年7月に行われる県内でも有数の花火大会である。

概要

- 花火の歴史

天文12年(1543年)、種子島にポルトガル人によって鉄砲と爆薬物とその製法も併せて伝えられた。 軍事用として鉄砲、大筒、狼煙などに活用され、関ヶ原の役や天草の乱が終わった徳川泰平期には観賞花火へと移っていった。 そして慶長5年(1600年)頃、細川幽斎の家臣・稲富の砲術家・伊賀守直家は、細川家を追放され徳川家康に仕えたが、その後、尾州家お預けで尾州家の砲術師範として貢献した。 慶長17年(1612年)、足助八幡社に『扇的打図』という花火に関する偏額に「尾州藩稲留派先生当国住岩神村沢田四郎衛門行年78才」と記し献納されていることから、稲富直家の門人が花火技術を伝えた資料と考えられている。

- 花火を観た家康

花火を日本で最初に観たのは徳川家康という定説がある、『駿府政事録』には「慶長18年(1613年)8月3日、明国の商人がイギリス人を案内して駿府城に徳川家康を訪ね、家康に城の二の丸で花火を供覧した。」との記述がある。 三代将軍家光も花火が好きだったそうで、諸大名も好んで納涼の催しとして花火を楽しんだ。 尾張、紀州、水戸の親藩、仙台、加賀など雄藩の花火は特に人気があり、江戸市民も夕涼みを兼ね花火見物をした。

- 花火大会の設立

昭和54年(1979年)に、「福島の名物になるような盛大な催しを企画し、同時に市民が憩える祭りを」との趣旨から、それまで中断していた花火大会をもう一度作ろうと、福島青年会議所の橘繁理事長らが復活させた大会である。 また、将来は花火大会を市民の祭典とするための試み的な意味を含め、福島青年会議所は3年程度を主管し、その後は市役所や商工会議所などの協力を得て「福島のまつり実行委員会」が運営した。 実際に花火大会を始めて見ると大変な盛況を博し、市民が総出で近郊近在から集まり、会場の松川・阿武隈川合流点付近は大勢の見物客で身動きが出来ない状況だった。

- 10年目を迎え挫折

花火大会を始めて大変な盛況で、花火大会を止めるに止められない状況なった、だが開催の1日で経費が数千万円かかる、企業や商店から寄付を募り運営してきた。 しかし、年々の運営費の高騰に反比例して寄付の集まりが悪く、集金力が年々低下する状況になった。 当てにしていた行政や団体からの具体的な資金協力も無く、大会設立から10年が経過してしまい、市民意識の高揚に期待をしているが、それも先行きが見通せない状況となった。

打上花火と仕掛花火

- 打上花火

花火技術は日本は世界一といわれており、とくに打上花火の割物花火の技術が高い。

- 玉皮 - ボール紙や新聞で半球型のお椀状のものを作り、この2個を合わせて一組の球型の玉が出来る。

- 星 - 玉が空中で割れ星が光り散らばる、花火の出来不出来を左右する、日本は一番得意とする部分。一番外側の星から順繰りに燃えながら飛ばし色を変える、星は同心円で粒の大きさを揃える。

- 割薬 - 玉を空中で割り星を飛び散らす役目から、危険を伴う作業なので熟練者だけが作業をする。

- 玉詰め - 片方の玉皮の内面に親導という時限導火線を取付け、玉皮の内側に丁寧に星を並べていく。並べた星の内側に和紙を敷きそこに割薬を入れ、星と割薬で玉皮一杯になったら2個の玉皮を合わせる。玉皮の外側を叩き馴染ませ、玉皮の合わせ目に丈夫なバンド状の紙で糊付け、玉皮が割れないようにする。玉貼り - 玉皮の表面にクラフト紙を貼る、球型の全ての面が均一の強度になるように仕上げる。玉を日陰干しにして乾燥途中でゴロをかける、ゴロとはクラフト紙を密着させるためで完全に乾燥させる。

- 仕掛花火

代表的なのは枠仕掛で、丸太で組んだ櫓に絵形や文字などを浮だたせる。

- ランス - 鉛筆くらいの太さで長さ10cmの紙筒で、中に紅、緑、黄、青などの和剤を詰める。ランスの片端に速燃性の導火線を付け、各ランスを連結する。ランスは約10cm間隔で割竹や細い木の板に塗り付ける。

- 木枠 - 障子のような2m四方の木枠に、ランスを塗り付けた割竹や細い木の板を釘で打付ける。

- 仕掛花火現場の櫓に、木枠をデザイン通り取付、各枠を一本の速燃導火線で連結する。導火線に点火すると、各枠の導火線が燃え、各ランスに点火して絵や文字が浮かび上がる。ランスは約1分燃え消える、消える間際に打上花火を上げ、見物客の視線を上空に向ける。仕掛に点火する前に雨が降ったら、仕掛け花火は全て点火しなくなる。

- 電気点火

昭和60年(1985年)に打上花火の点火方法が変わった、それまでは花火師が火種を持ち直接点火していたが、鍵屋が「電気点火器」を開発し、秒単位で細かな遠隔操作による着火が行われるようになった。着火のタイミングや花火の色、形、種類、位置取りなどの組み合わせが、テーマに合わせた演出が可能になった。花火師がコンピュータにプログラムし打上げる方法もあるが、ただし、鍵屋ではいまだに着火するタイミングをボタン式に拘り、花火師が状況を読み取り「絶妙な間」で花火を打上げている。

開催記録

- 第1回 - 昭和54年(1979年)、福島青年会議所により「福島の名物になり、市民が憩える祭り」をと設立し開催された。

- 第10回 - 昭和64年(1989年)、年々の運営費の高騰と集金力が年々低下する状況下、市民の無関心と資金難で花火大会の継続に赤信号がともった。

- 第35回 - 平成25年(2013年)7月27日、阿武隈川・松川合流地点(福島市古川地内、信夫ケ丘緑地公園)、約10,000発

- 第37回 - 平成27年(2015年)8月8日、福島県福島市信夫ヶ丘緑地公園で尺玉やスターマインなど約10,000発

- 第40回 - 平成30年(2018年)7月28日、福島市の信夫ケ丘緑地で尺玉やスターマイン約10,000発

- 第42-43回(令和2-3(2020-2021)年) - 新型コロナウイルスにより取りやめ。2021年は代替企画として、「心つながるふくしまの花火」を7月30日に市内10箇所、約2000発を打ち上げる予定になっていたが、コロナの緊急事態宣言発動による感染予防のためこちらも取りやめとなった。

- 第44回 - 令和4年(2022年)7月30日、3年ぶり開催、約3,000発、大会テーマ「未来へつなげる 希望のオーケストラ」

- 第45回 - 令和5年(2023年)7月29日午後7時30分〜午後8時30分、約8,000発

開催内容

- 打ち上げ場所

- 信夫ケ丘緑地 - 阿武隈川と松川合流点の河川敷、福島の打上花火、JRA特別協賛の音楽花火、豊橋の手筒花火

- 信夫ケ丘球場 - 豊橋の手筒花火

- 打ち上げ時間 - 午後7時30分〜午後8時30分

- 荒天時 - 荒天・増水の場合は中止、順延の場合は翌日

会場アクセス

- 会場

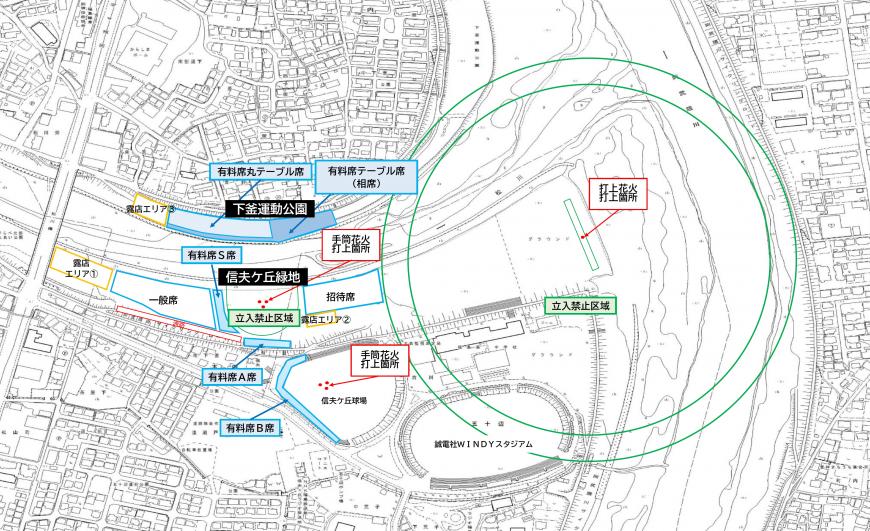

- 会場案内図

- 最寄駅

- JR東北本線 - 福島駅よりタクシーで約10分

- 駐車場

- 福島競馬場駐車場 約1,000台(第1、第2、第5駐車場)

- あぶくま親水公園駐車場 約300台

- 北信支所及び北信学習センター駐車場 約50台

- 臨時バス

- JR福島駅東口 ⇒ 信夫ケ丘球場 大人300円、小児150円

- 信夫ケ丘球場 ⇒ JR福島駅東口

- 駐輪場

- いがらべ北部ふれあい公園

- 本内緑地(国道4号線東側の一部)

- 信夫ケ丘競技場南東側(あぶくま川サイクリングロードに接する一部)

- 交通規制

脚注

関連文献

- 「花火資料館」公益社団法人 日本煙火協会、2023年7月10日閲覧

- 「打揚花火」公益社団法人 日本煙火協会、2023年7月10日閲覧

- 「会員リスト」公益社団法人 日本煙火協会、2023年7月10日閲覧

関連項目

- 日本の花火大会一覧

- 花火大会

- 花火

- 煙火

- 火工品師

- 花火師

外部リンク

- ふくしま花火大会公式ホームページ

- 公益社団法人 日本煙火協会