デジタルアニメは、コンピュータ上で動画データを作成するアニメーションである。

なお、コンピュータを用いたアニメーションはコンピュータアニメーションとも呼ばれる。本稿ではコンピュータアニメーションのなかでもいわゆる ”アニメ Anime”(セルアニメの系譜に連なる日本の商業手描きアニメーション)を中心に扱っている。その他のコンピュータを用いたアニメーションに関してはコンピュータアニメーションに詳しい。

概要

1990年代以降のコンピュータの進化、コンピュータの使用によるコスト低下、富士写真フイルム(現・富士フイルム)のセル画用セルの生産中止、セル専用塗料(アニメカラー)の調達問題などの要因により、セルアニメからデジタルアニメへの移行が急速に進展した。

アニメにおけるデジタル(CG/コンピュータグラフィックス)化は、以下のように分類される。

- 映像のデジタル化

- 3次元コンピュータグラフィックス(3DCG):ポリゴンで描写された3Dのオブジェクト。写実的ではなく、セル画風のデフォルメが効いたトゥーンレンダリングが使用されることが多い。セルアニメ(2DCG)との合成に違和感を持たせなくする利点がある。

- 2次元コンピュータグラフィックス(2DCG):セルアニメの手法をデジタル化したもので基本的な根幹は同じであり、「仕上げ(色トレス、彩色)」をセル画ではなくコンピュータで行なう「デジタル彩色」を示す場合も多い。

- 特殊効果(デジタル画像処理)

- フォグに代表される映像への追加であり、実写作品でも使用されている技術である。マルチコアCPUと大容量RAM(主記憶装置)、高性能ビデオカードを搭載したPCのコモディティ化、Unityなどプリセットされた特殊効果を画面上で配置・確認できるゲームエンジンの登場により、手描きでは時間のかかるダイナミックな表現が低予算かつ迅速に行えるようになっている。

アメリカ合衆国などのアニメーション制作は21世紀初頭から3DCG作品へ移行していった。一方、日本のアニメーション制作では手描きの特徴を生かしつつ、手描きでは実現不可能な部分に3DCGを導入する独自のスタイルが発展した。

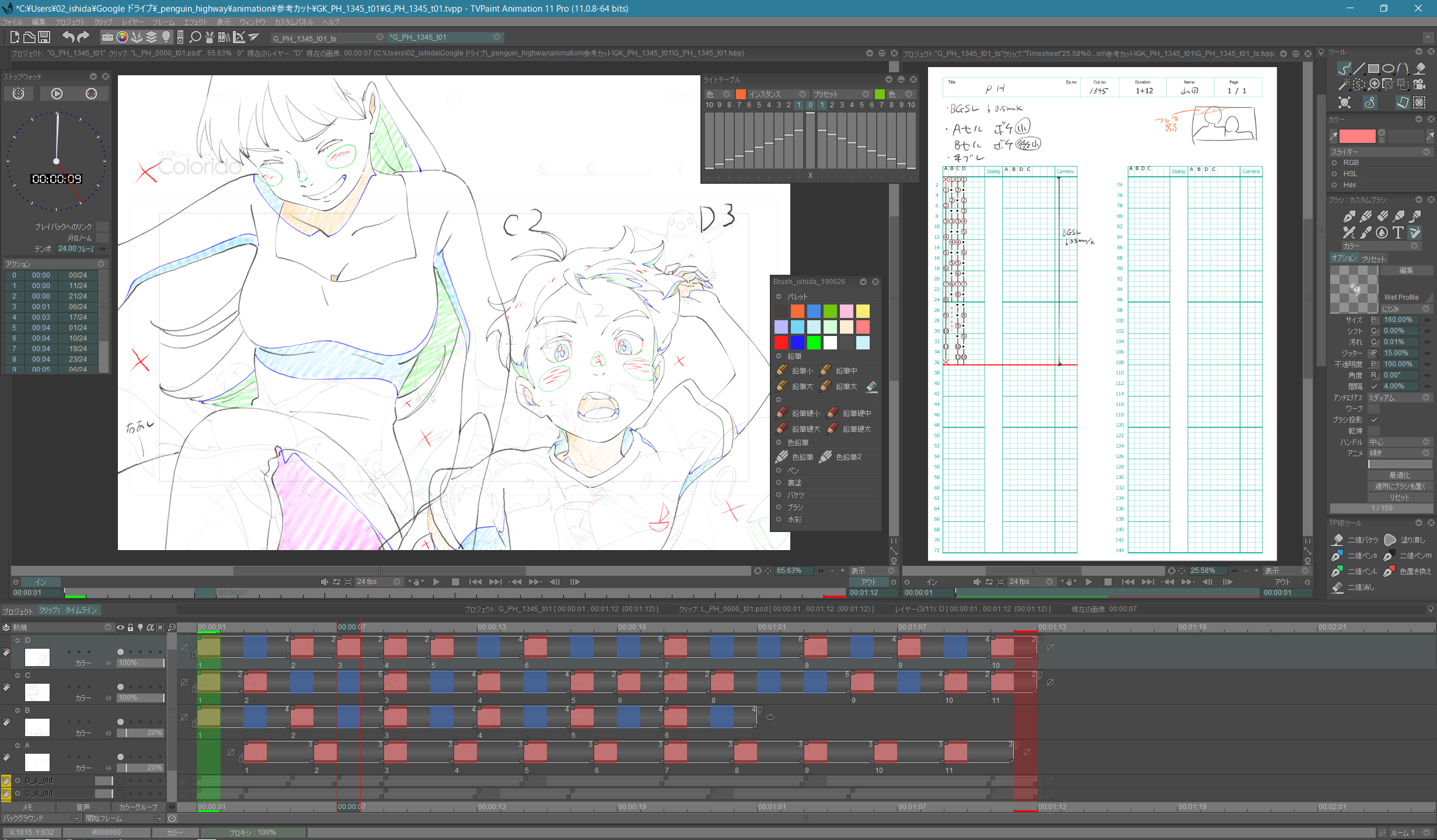

デジタル作画彩色

デジタル作画彩色を採用した場合、アニメ制作工程であれば、絵コンテ以降から仕上までを一貫してデジタル環境で制作する。つまりレイアウト・原画・動画・仕上を一貫してデジタルでおこなう。現行のアニメ制作では撮影以降もデジタル化済みであるため、デジタル作画彩色を採用すると絵コンテ以降を一貫してデジタル制作することになる。

多人数分業となる作画・彩色で紙が不要になるため、従来制作が担っていた物理的な回収・調整・撒き作業が不要となる。また手でパラパラせずとも正確なタイミングでアニメーションチェックができる。他のデジタル工程と同様に、アニメーター及び制作会社がデジタルシステムへ労力と金を投資する必要がある。

歴史

最初期(1960年代後半)

1968年のロシアで初歩的なコンピュータ(BESM-4)と印刷機により"Kitten"が制作された。印刷機で小さな四角形をアスキーアートのように並べて印刷用紙に出力し、その紙をカメラで1枚ずつ撮影して動画にした実験的なアニメーションである。内容としては滑らかに猫が歩く姿のシルエットが描かれている。また同年、日本でも山田学・月尾嘉男により、コンピュータ制御のプロッターを用いて、ワイヤーフレームの立方体を3次元的に回転させるようなアニメーションである「風雅の技法」の制作が行われている。この作品は第1回草月実験映画祭で入賞した。

スキャニメイトの導入(1970年代後半)

動作原理として全く連続性(関連性)はないが、1970年代後半から1980年代前半の間にビデオ映像信号を電子的に発生・加工するという手法によるアニメーションシステムが登場している。アナログ回路であるため瞬時の処理が可能であり、フルフレームのCG映像を実現できていた。主に、入力した画像を元に、各種映像信号を電子回路で歪めたり変色させたりして加工するエフェクト的な利用方法であった。当システムは(電子的な一種の計算機ないしシンセサイザのような回路を利用しているが)ディジタルな処理によるものではないので、最初に述べたようにデジタルアニメではない。一般にCRTディスプレイの電磁的な制御は一定の安定したランプ波といったような信号で行われるが、例えばそれを意図的に揺らすことにより波のように揺れる画像を作ることができる。そういったようなアナログな仕組であって、電子的ではあるがディジタルな仕組ではない。

スキャニメイトは、日本にあったとして公知のものは東洋現像所(現:IMAGICA)が導入した1台のみであるが、2台のVTRによる効果の重ね掛けなどを駆使し、またその原理上コマ撮りアニメでは難しい、テレビ放送の毎秒60フィールドのフルアニメが可能といったこともあり、テレビコマーシャルや番組オープニング、ミュージックビデオ(「算数チャチャチャ」の三角関数で変形する文字など)といった多くの映像作品中にその印象的な描画を残している。手描きアニメ作品での併用としては、タイムボカンシリーズの他、ドラえもんのタイムマシンが移動する時空の背景などといった使われ方が多い。

デジタル化の始まり(1980年代)

1970年代前半、東映動画(現:東映アニメーション)において、経営的落ち込みへの再建策の一つとしてアニメ制作工程へのコンピュータ導入が検討された。1974年、社内研究会の立ち上げ、1977年、技術委員会プロジェクトの発足。IBMと提携しデジタル化の検討を重ねたが、1985年、シミュレーションの結果テレビシリーズ1話あたり、3,800万円(ハードウェア・ソフトウェアの費用のみ)という莫大なものとなることが判明し断念した。

同時期にアメリカでもハンナ・バーベラ・プロダクションがデジタル技術の導入を計画し、1982年より散発的に使用された。しかしこちらも費用の高額化から殆どの作品はセル画を中心とした制作となり、ほぼ全編デジタル制作としては『ハンナ・バーベラ秘宝探検団』(1985年)、『トゥーストゥーピッドドッグス』(1993年)の2作品のみに留まった。

コンピューターグラフィックスの普及

1970年代に誕生したマイクロプロセッサが、大量生産により極めて安価に入手できるようになってくると、それを多数利用した並列計算のほうが大型コンピュータなどより費用対価格比が良くなってきた。複雑な相互関係がある科学技術計算などよりも、とにかく多数の画像を生成したいというCGアニメーションのほうが手頃といったようなこともあり、阪大の大村らによって1982年に試作が完成した並列画像生成システムLINKS-1、その発展拡大であるLINKS-2などが作られた(「トーヨーリンクス」の名の由来でもある)。

1981年、金子満が設立した、日本初の商業CGスタジオJCGL(ジャパン・コンピューター・グラフィックス・ラボ)ではテレビアニメ作品として、動画や彩色の行程にコンピュータを取り入れた世界初のデジタルアニメ『子鹿物語』の制作を1983年に開始したが、当時のコンピュータの性能では描画品質が劣り、生産性も低く、オープニング・エンディングと第2話を除き、セルアニメによる制作に移行している。

1983年、藤幡正樹はコンピュータグラフィックス・アニメーション作品として『Mandala1983』を発表、カナダで開催された「ビデオ・カルチャー展」のCG部門でグランプリを獲得している。また、同年『ドラえもん・ヨーロッパ鉄道の旅』が放送、初のCGを取り入れた作品だったが、あくまでも彩色をコンピュータで行っただけであり後述のデジタル彩色の先駆けとなった作品である。さらに、同年公開の劇場版アニメ「ゴルゴ13」ではトーヨー・リンクスの協力でタイトル画面とヘリコプターによる空襲がCGで描かれたが、技術的制約から生ポリゴンしか描画できなかったCGの質感があまりにも無機質であったため一部の導入に留まった。

その後、1983年から1984年にかけて1985年、高橋克雄(東京中央プロダクション・映像作家)が伊勢丹の協力のもと、マルチシンクロシステム型映像展示を行い、コンピュータグラフィックスによる映像作品を電子ポスターとして発表。

1986年、ソニーの協力のもと東京中央プロダクションは複数台のコンピュータを同期させて巨大マルチ画面の中をデジタルアニメが通過していく迫力ある大型マルチシンクロシステム型映像展示に成功。銀座ソニービルにて公開され、話題となった。

1987年、金子満がメトロライトスタジオの設立に参加。CGによる視覚効果技術に貢献するなどアメリカで活躍し、日本でも本格的なSFX技術の研究が広がる。『ゴルゴ13』や『SF新世紀レンズマン』では、特定のシーンのみ2DCGや3DCGで作成した描画をセルアニメと合成する形態で異次元の視覚効果を狙った演出が行われている。

1988年の『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』では、回転するスペースコロニーに3DCGが導入されたが、セル画との質感の差を軽減するためCGモデルの表面に手描きの背景美術を貼り付けるテクスチャマッピングが利用された。

この時期にはアニメ関係で本格的なCG技術を有する会社はなかったため、テレシネや光学合成など映像編集技術を有する会社に委託するため費用がかかることから、長編映画での限定的な導入にとどまっていた。『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』のCGは、ポストプロダクションであるトーヨーリンクスが担当しており、映像は1989年の『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』に流用されている。

セル画からデジタルへ(1990年代以降)

本格的にデジタル化が進められるのは1990年代に入ってからである。特に1993年頃、米国ハリウッドで制作された「ジュラシック・パーク」を筆頭とする映画の大胆かつ緻密なCGは、分野を問わず世界に大きな衝撃を与えた。先進的な映画に影響されて各社においてもアニメ制作のデジタル化は推し進められ、日本では1997年から2002年の5年間に、セル画からデジタル彩色へと移行していった。

彩色については、1993年から東映動画がセルシスの開発したアニメ制作ツールを導入しており、1996年には、東映動画はセルシスが開発したアニメ制作ツール『RETAS! Pro』を導入し20%の経費節減に成功した。同年、GONZOが『LUNAR シルバースターストーリー』(角川書店発売のゲーム)で日本初のフルデジタル彩色アニメに挑戦。

押井守らによりアニメにおける自然なCG利用法が模索された。1993年の機動警察パトレイバー2 the Movieでは当時のCGの無機質さを活かして作中のデジタル機器の画面を中心にCGが用いられ、場面にマッチした違和感の少ないCG描画が実現された。 1995年のGHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊ではデジタルエフェクトが導入され、画面奥方向の距離に応じた歪みを加えるなど、セル画では難しい緻密な描画が実現された。

テレビアニメでは、1997年4月の『ゲゲゲの鬼太郎 (第4期)』(第64話以降)や『超特急ヒカリアン』等で本格的にデジタル彩色の導入を開始したが、それ以前の作品にも部分的にデジタル彩色が使用された事例がある(後述)。

1999年のアニメ版『エクセルサーガ』(アニメ制作: J.C.STAFF)のころには、アニメ版のストーリー中(第17話「アニメーションUSA」)で「アニメ版『エクセルサーガ』自身も含んでセル画ではなくデジタル彩色であり当時すでに日本のアニメ産業では多くの作品セル画ではなくデジタル彩色の作品が多い」というエピソードがあった。

デジタル「彩色」とは言うものの、実際にはセル画の実物を省く工程であるので、90年後半のこのころ、彩色だけでなく撮影や特殊効果(透過光など)の工程もデジタル化していった。

1997年の『劇場版 新世紀エヴァンゲリオン』では、撮影のデジタル化によって、メカなどの動きで従来(テレビ放送版)のセル画では不可能だった動きが実現できるようになったとパンフレットなどで喧伝されていた。

3DCGアニメーションの登場

1993年に全編3DCGによるアニメ番組『ネオ・ハイパー・キッズ』(日本テレビ)内の4週連続アニメ番組が先駆けとして登場した。アニメ業界からは、1995年に全編コンピューターによる色塗りが行われたテレビシリーズ『ビット・ザ・キューピッド』が制作された。なお、アーケードゲームでは既にリアリティを体感できる水準のフル3DCGの作品が制作されており、『バーチャファイター』や『リッジレーサー』等がヒット作となっていた。また家庭用ゲーム機も3Dに特化したプロセッサや光ディスクを採用した第5世代機が登場し、アーケードの3DCGゲームを遜色ないレベルで遊ぶことが可能となっていた。3DCGゲームのヒットによりCG技術を有するゲーム会社も多く登場し、CG業界はゲームを中心に活性化していった。

1998年のテレビアニメ『頭文字D』ではセルアニメと3DCGが併用された。同年のGONZO制作のOVAシリーズ『青の6号』はOVA初のフルデジタルアニメとして宣伝された。

2000年代以降は市販のPCでも高性能モデルであれば3DCGを取り扱えるようになり、1台数百万円の専用機を使用していた時代に比べコストは低下したものの、ソフトウェアの高度化により学習時間が長くなったことから、フルCGアニメを単独で制作できるのはポリゴン・ピクチュアズなどノウハウと人材が揃った会社に限られる。このため3DCG部分のみサンジゲン、グラフィニカ、オレンジなどの専門業者に委託したり、自動車や銃器など正確な描写が求められる機械類に市販のCGモデルを利用するなど部分的な導入が普及している。

2000年1月に全編3DCGで製作された「ポピーザぱフォーマー」は、少人数、低予算、短期間という条件ながら、DVD売上が12万枚を記録する人気番組となった。

2014年の『シドニアの騎士』では、人物のCGモデルを原作のデザインに近いモデルとキャラクターデザイン担当の絵をモーフィングして作成、多数登場する同型ロボットは形状は全く同じだかテクスチャを変更することで機体表面のキズや汚れが異なる、CGモデルを配置したシーンを作成した後にカメラアングルの位置を決める、作品完成後もカメラの移動や追加ができるためパッケージ版では同じシーンでも放送時とは異なるアングルで収録される、など3DCGの利点を生かした工程で制作が行われた。

日本では手描きアニメに需要があるため、あえて背景など一部を手描きにする(シドニアの騎士)、フル3DCGであってもキャラクターは手描きに近い仕上がりを目指す(蒼き鋼のアルペジオ)、パーツの一部を変形させることで手描きの誇張表現を再現する、表情を強調するため顔のみ手描き、激しいダンスなど手描きでは負担が多いシーンにのみ使用するなど、様々な手法が模索されている。特にダンスに関してはダンサーの動きをモーションキャプチャしCGモデルに適用することで振り付けの忠実な再現が可能となる他、口の動きを歌唱に忠実な形にしたり、カメラワークの詳細なコントロールが可能となるなど演出面でのメリットが大きい。また『Wake Up, Girls!新章』では実際に行われたライブでのパフォーマンスを再現するため、声優のダンスを担当するキャラクターに適用している。

プリティーシリーズやアイカツ!など、3DCGを使用したゲームのアニメ化作品においては、ゲームに使用されるCGモデルの流用にとどまらず、ゲーム開発側がアニメ向けの調整を行うなど連携も行われている。

3DCGはディテールを追求したモデルを劣化なしで使い回せるため、描きでは避けられない絵のばらつきや作画崩壊が無い、カメラアングルの変更が容易であるなどメリットは大きい。ただし2017年時点ではCGモデルの構築作業があるため手描きに比べ製作開始時に時間がかる、プロ仕様のソフトウェアのライセンスと処理性能の高いCG向けワークステーションが人数分必要などの理由で製作費用が手描きの倍というコスト面の問題、スーツや白衣などの布の質感表現や日本のアニメ的な感情演出が難しい、モーションキャプチャしただけでは「人形感」が出てしまうため細かな調整が必要という技術的な課題、CGに関する知識を持つアニメーターが少なく、プロ用のソフトウェアを使いこなせるCGデザイナーは専門業者に集まっているため後発の会社では人材確保が難しいという人的な問題があるという。このため1話しか登場しない場合は手描きの方が低コストということもあり、2016年放送の『終末のイゼッタ』では、戦闘機など複数回登場する兵器は3DCGを利用したが、1度しか登場しない空母は手描きが採用された。2020年代からはスマートフォン用ゲームにも3DCGによるキャラクター描写が普及したが、同様に1度しか登場しないシーンや小道具のためにCGモデルの調整や新規作成はコスト的に難しいため、このような問題に配慮したシナリオを書けるシナリオライターが必要とされている。人材不足の解消を目指し、2017年7月にスタジオカラー・ドワンゴ・学校法人麻生塾の3社により人材育成を重視したプロジェクトスタジオQが設立された。

アニメ制作は分業化が進んでいたが、デジタル化により作画担当者が自ら彩色するなど、他工程の補助作業や分野を横断した交流が行われている。

機材を揃えてソフトウェアを使いこなせれば少人数や個人でフルCGアニメを製作できるようになり、会社に所属せず3DCGの作品を個人制作する者も現れている。しかしマリンポストのCGデザイナーだった粟津順は独立してフルCG映画(惑星大怪獣ネガドン)の製作を始めたが、一部に協力を受けても25分の本編を完成させるまで2年4ヶ月を要しているなど、商業レベルの作品を作るには経験者であっても長い時間がかかる。

3DCG制作のソフト以外にも、2010年代からゲームエンジンはプログラミングによりリアルタイム表現や作業の自動化が可能ながら、専用ソフトよりも低価格で市販のパソコンで動作する軽量の汎用エンジンが登場しており、背景やエフェクトなどに活用されている。

手描きアニメにおいてもデジタル化によりソフトウェア処理が可能となったことや、撮影時のズレが無くなるなど3DCGとの相性が良くなっている。また自動彩色や中割りの自動生成など省力化技術の開発も行われ、一部で使われている。『Re:ステージ! ドリームデイズ♪』ではモーションキャプチャで3DCGを動かした映像を元に手描きで作画するなど、3DCGのモデルを作画の参考として利用する例もある。逆に3DCGの表情パターンは手描きの設定資料をベースに作成する例もある。

デジタル化の影響

作品制作上の影響

デジタル制作、3DCG活用の流れの発端となったのは、2000年に公開されたProduction I.Gの作品『BLOOD THE LAST VAMPIRE』である。従来の2Dセルアニメとは異質なものに仕上がっており、クエンティン・タランティーノが大いに気に入り、『キル・ビル』のアニメパートをProduction I.Gに依頼したという話も有名。日本のアニメーションを独特のものにしている重要なファクターとして、光や水、爆発による炎や煙などのキャラクター以外の「エフェクトアニメーション」が挙げられるが、エフェクトで描かれるものは不定形であり、本来セル表現には不向きであった。しかし、セル画時代には平板なペイントに特殊効果と透過光で味付けする程度で制限を受けていたエフェクト表現は、デジタル時代に入ると飛躍的にパワーアップした。特に光は、それそのものがデジタル撮影でコントロールできるようになった結果、エフェクトに熟練したアニメーターが2D処理のCGツールを使いこなすことで、驚くべき効果が上がるようになった。

撮影や特殊効果の分野は、セルを何枚も重ねることによる明るさの減少がないこと、より自由になったカメラワーク、コンピュータによるデジタル画像処理で特殊効果を簡単にかけられるという利点がある。エアブラシや透過光など従来技術から移行したため、アニメ業界ではデジタル技術の習得が必須となった。

アナログ時代にはフィルム撮影されていたが、デジタルアニメではコンピュータから直接ビデオへ出力するため、フィルム撮影が不要となりコストダウンがされている。フィルムとビデオでは映像の質感が異なり、アナログのフィルムは柔らかい質感、ビデオはクリアな映像が特徴である。そのため、今よりもビデオ映像のデジタルアニメは初期において、従来のフィルムアニメより、クリアで明るすぎる発色に違和感があったりするといわれていたが、2007年以降はデジタルテレビの普及により色の明るさが見直され、セルアニメを凌ぐ美しさを持つ作品もみられる。

仕上げの分野では、ワンクリックのデジタルペイントは、塗料の乾燥までの時間が節約でき、訂正も容易である。傷やホコリといったセル画の管理の手間も省けるなど、省力化で大量生産が可能になった。

塗料による制約された色数は、ほぼ無限のバリエーションが使えるようになり、グラデーションなどが、これまで以上の表現が可能になった。

物流面では、デジタル化によりネットワークにアニメ素材をデータとして載せることができ、地方へのスタジオ設置や国外とのやりとりで時間やコストが節約できるようになった。

一方で、デジタル化による新たな問題、レンダリングの時間コストの増大化が発生している。アニメプロデューサーの上田耕行によると、今のテレビのクオリティを維持するのは大変だという。ヤマサキオサムは、デジタル化により作業の難易度が上がっていると述べている。

CGアニメ制作では老舗的存在で知られるポリゴン・ピクチュアズは徹底した工程管理を行ない、品質や納期の両立、社員の過重労働防止などに力を入れている。

品質管理上の影響

早期にデジタル彩色に以降した作品では技術やノウハウが乏しかったため、品質に問題が生じる場合がある。初期のデジタル彩色作品を現在の視聴環境での視聴に堪え得る品質にするためにアップコンバート処理が施されることがほとんどであるが、この過程で画像の鮮明度が下がったり、トレース線にジャギーが出るなどの問題点がある。

例として、東映アニメーション作品における初期のデジタル彩色作品では放送原版となるVTRマスター制作後にデジタルデータを廃棄しており、後年のソフト化の際に放送原版をマスターとしていたために解像度に問題があり、同社の『おジャ魔女どれみ』のDVDが発売された際は「輪郭線がギザギザになる」といった苦情が寄せられてしまい、公式サイトで使用マスターについての説明を行い、放送原版完成前に一度デジタルコンポーネントビデオテープ(D1orデジタルβカム)で原版を完成させ、それを元にDVD用原版作成を行うなどの改善をしていくとしながらも、それ以前の作品に関してはデジタルデータ等の処分により改善策がないため、品質の低いマスターについての理解を求めた。

キュー・テックでは2010年に『青の6号』のアプコンを引き受けた際に『高画質HDリマスタリングアップコン』を開発、念入りに全コマをチェックの上で個々に適した補正処理を行った。現在、このシステムは『FORS』と改名され、先述の問題点を排除した上で鮮明な映像を作っていくことを売りにしている。

2020年代から急速に発達した人工知能を利用し、従来のアップコンバートを超える高画質化技術が実用化されている。ラディウス・ファイブが提供する『AnimeRefiner』は過去に制作されたセルアニメ(『敵は海賊~猫たちの饗宴~』)をHD画質にアップコンバート、HD画質のアニメ(『少年ハリウッド』)を劇場上映に対応した4Kにアップコンバートするなどアニメに最適化されたサービスも登場している。

制作中に移行したアニメ

()はデジタル制作に移行した年。

- 学校のコワイうわさ 花子さんがきた!!(1995年)

- ゲゲゲの鬼太郎(第4期)(1997年)

- 旭日の艦隊(OVA、1998年)

- 金田一少年の事件簿(1998年)

- 紺碧の艦隊(OVA、1998年)

- しましまとらのしまじろう(1998年。原作の『こどもちゃれんじ』シリーズのアニメーションは1999年度に移行)

- カイ・アンド・パッチ(1999年。第2期から移行)

- 頭文字D(1999年)

- 地獄先生ぬ〜べ〜(1999年。3作目のOVAから移行)

- 逮捕しちゃうぞ(1999年。EDはそれ以前から)

- ちびまる子ちゃん(1999年。OP/ED、サブタイトルカット、アイキャッチは2000年に完全移行)

- 超速スピナー(1999年)

- こちら葛飾区亀有公園前派出所(2000年)

- サイボーグクロちゃん(2000年)

- それいけ!アンパンマン(2000年。スペシャル回は2001年に、劇場版は2003年に、ED、サブタイトルカット、アイキャッチは2010年に完全移行)

- へろへろくん(2000年)

- メダロット魂(2000年。OPの一部カット、サブタイトルカット、アイキャッチ、EDはそれ以前から)

- 六門天外モンコレナイト(2000年)

- アルジェントソーマ(2001年)

- GEAR戦士電童(2001年。第14話は試験的に全編デジタル作画で作られたが第15話〜26話は再度セル画で制作された。第27話からデジタル作画に完全移行している。)

- 砂漠の海賊!キャプテンクッパ(2001年)

- Z.O.E Dolores, i(2001年)

- 忍たま乱太郎(2001年。OP/EDは2002年に、サブタイトルカットは2003年に完全移行)

- PROJECT ARMS(2001年)

- ルパン三世(2001年)

- ギャラクシーエンジェル(2002年)

- クレヨンしんちゃん(2002年。OPは2000年に移行)

- 天使な小生意気(2002年)

- ドラえもん(テレビアニメ第2作第1期)(2002年。特番などのブリッジアニメはそれ以前から。劇場版は2003年に完全移行)

- ポケットモンスター(2002年。OP/EDや一部コーナーはそれ以前から)

- まほろまてぃっく(2002年)

- 名探偵コナン(2002年。OPの一部カットや一部のスペシャル回はそれ以前から)

- 勇者王ガオガイガーFINAL(OVA、2002年)

- 犬夜叉(2003年)

- THE ビッグオー(2003年)※移行時に一年以上の開きあり。

- はじめの一歩(2003年。OPは2001年秋に移行)

- HUNTER×HUNTER(2003年。2作目のOVAから移行)

- 親子クラブ(2004年)

- サザエさん(2013年。OP/EDや特番などはそれ以前から)

- 日本最後のセル画アニメ。

- 海外アニメ

- Paw Paws(1986年)

- Attack of the Killer Tomatoes(1991年)

- ペッパー・アン(1998年)

- ヘイ・アーノルド!(1999年)

- ジョニー・ブラボー(1999年)

- シルベスター&トゥイーティー ミステリー(1999年)

- ワイルド・ソーンベリーズ(1999年)

- アングリー・ビーバーズ(1999年)

- スポンジ・ボブ(2000年)

- バットマン ザ・フューチャー(2000年)

- メン・イン・ブラック(2000年)

- ラグラッツ(2000年)

- キャットドッグ(2000年)

- デクスターズラボ(2001年)

- ザ・シンプソンズ(2002年)

- パワーパフガールズ(2002年)

- エド エッド エディ(2005年)

ストップモーション・アニメーションからデジタルアニメに移行した作品もある(例:サウスパーク(1997年))

セル画と併用したアニメ

- 子鹿物語(1983年。OP/EDと第2話のみ)

- 幽☆遊☆白書(1994年。第103話 - 第111話EDのみ)

- ソニック・ザ・ヘッジホッグ(OVA、1996年。本編の一部カットのみ)

- 天空のエスカフローネ(1996年。本編の一部カットのみ)

- TWIN SIGNAL(OVA、1996年。OP/EDのみ)

- 爆走兄弟レッツ&ゴー!!(1996年。一部のEDのみ)

- はじめ人間ゴン(1996年。セル画回とデジタル回が混合)

- みどりのマキバオー(1996年。EDのみ)

- 少女革命ウテナ(1997年。一部のEDのみ)

- 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に(映画、1997年)

- 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生(映画、1997年)

- 新・天地無用!(1997年。EDのみ)

- マクロスダイナマイト7(OVA、1997年。OP/EDのみ)

- もののけ姫(映画、1997年)

- るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-(1997年。一部のOP/EDおよび本編の一部カットのみ)

- 烈火の炎(1997年。本編の一部カットのみ)

- アリスSOS(1998年。OP/EDのみ)

- EAT-MAN'98(1998年。OP/EDのみ)

- 異次元の世界エルハザード(1998年。EDのみ)

- 浦安鉄筋家族(1998年。OPと一部本編のみ)

- カウボーイビバップ(1998年。第20話、第23話のみ)

- ガサラキ(1998年。本編の一部カットのみ)

- 彼氏彼女の事情(1998年。OP、本編の一部カットのみ)

- 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-(映画、1998年)

- クイーン・エメラルダス(OVA、1998年。OP、本編の一部カットのみ)

- サイレントメビウス(1998年。OP、本編の一部カットのみ)

- 時空探偵ゲンシクン(1998年。OP/一部ED、アイキャッチ、本編の一部カットのみ)

- SHADOW SKILL -影技-(1998年。OPのみ)

- serial experiments lain(1998年)

- DTエイトロン(1998年、OP/ED、本編の一部CG演出などのカットのみ)

- 超機動伝説ダイナギガ(OVA、1998年。OP、本編の一部カットのみ)

- バブルガムクライシス TOKYO 2040(1998年。OP/EDのみ)

- パワードール・プロジェクトα(OVA、1998年。本編の一部カットのみ)

- ビーストウォーズII 超生命体トランスフォーマー(1998年。OPの一部カットのみ)

- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ SIN(OVA、1998年。ED、本編の一部カットのみ)

- 南海奇皇(1998年、EDのみ)

- ももいろシスターズ(1998年。OPのみ)

- LET'S ぬぷぬぷっ(1998年。OPのみ)

- ロードス島戦記-英雄騎士伝-(1998年。EDのみ)

- ロスト・ユニバース(1998年。ED、アイキャッチ、本編の一部カットのみ)

- イケてる2人(1999年。OPのみ)

- 今、そこにいる僕(1999年。本編の一部カットのみ)

- うさぎちゃんでCue!!(OVA、1999年。OPのみ)

- エデンズボゥイ(1999年。OP/ED、アイキャッチ、本編の一部カットのみ)

- GTO(1999年)

- シティーハンター 緊急生中継!? 凶悪犯冴羽獠の最期(1999年)

- 星方天使エンジェルリンクス(1999年。ED、本編の一部カットのみ)

- 仙界伝 封神演義(1999年)

- D4プリンセス(1999年。OP/EDのみ)

- デュアル!ぱられルンルン物語(1999年。OP、本編の一部カットのみ)

- Blue Gender(1999年。EDのみ)

- ベターマン(1999年。ED、本編の一部カットのみ)

- 無限のリヴァイアス(1999年。OPの一部カット、本編の一部カットのみ)

- レレレの天才バカボン(1999年)

- 恋愛候補生 STARLIGHT SCRAMBLE(OVA、1999年。第2話の一部分)

- ワイルドアームズトワイライトヴェノム(1999年。EDのみ)

- ゲートキーパーズ(2000年。ほぼ全編デジタル制作だが第3話本編のみセル画制作)

- ポケットモンスター サイドストーリー(2002年。第4話、第14話EDのみ)

- アストロボーイ・鉄腕アトム(2003年)

- ドラゴンボール改(2009年。OP/ED、アイキャッチのみ)

- ポケットモンスター(2023年。第137話 - 第147話OPの一部カット、第137話 - 第138話、第140話 - 第142話、第144話、第146話EDのみ)

- 負けヒロインが多すぎる! (2024年。 第2話 - 第4話のEDのみ)

- 海外アニメ

- Pac-Man(1982年)

- The New Scooby-Doo Mysteries(1984年)

- 宇宙家族ジェットソン(1985年)

- Punky Brewster(1986年)

- スマーフ(1986年)

- フリントストーン・キッズ(1986年)

- Snorks(1987年)

- A Pup Named Scooby-Doo(1988年)

- The Further Adventures of SuperTed(1989年)

- Yo Yogi!(1991年)

- レンとスティンピー(1992年)

- The Bots Master(1993年)

- ファンタスティック・フォー(1994年)

- The Real Adventures of Jonny Quest(1996年)

- クワック・パック(1996年)

- ガーゴイルズ(1996年)

- Cave Kids: Pebbles & Bamm-Bamm(1996年)

- 101匹わんちゃん(1997年)

- ヘラクレス(1998年)

- スーパーマン(1999年)

- ミッキーマウス・ワークス(1999年)

- かわうそファミリー(2000年)

- リセス 〜ぼくらの休み時間〜(2000年)

- スペース・レンジャー バズ・ライトイヤー(2000年)

脚注

注釈

出典

参考文献

- 山田井, ユウキ (2017). “2017年春アニメ「正解するカド」制作におけるデジタル作画のメリット・デメリット”. TECH . https://news.mynavi.jp/techplus/article/20170405-actf2017_03/.

関連項目

- アニメーション

- コンピュータアニメーション

- アニメ (日本のアニメーション作品)

- セル画

- セルアニメ

- 2Dアニメーション制作ソフト一覧