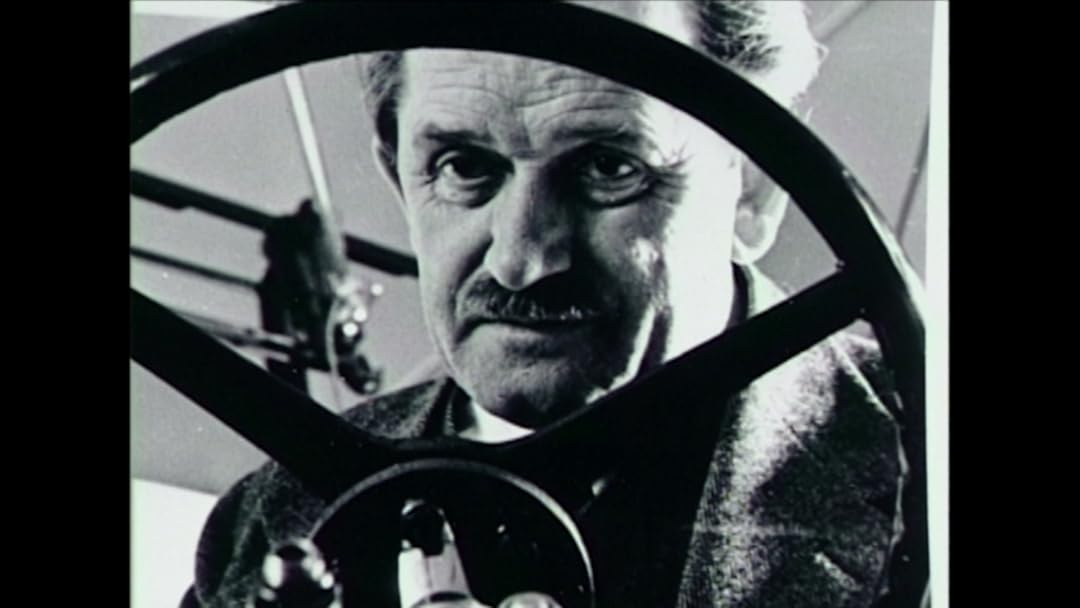

フェルディナント・ポルシェ(Ferdinand Porsche, 1875年9月3日 - 1951年1月30日)は、オーストリア=ハンガリー帝国出身の工学技術者、自動車工学者。自動車メーカーポルシェの創設者として名を残す。

概要

技術者としての側面

ポルシェはブリキ細工職人の子として生まれ、家業を手伝う傍ら、機械や電気の実験を繰り返して育った。(→#生い立ち)

19歳で入社したベラ・エッガー社を振り出しに、若い頃から自動車設計者として活躍し、その前半生において、ヤーコプ・ローナー社、アウストロ・ダイムラー社、ダイムラー社(DMG)、ダイムラー・ベンツ社、シュタイア社という5社の自動車メーカーを渡り歩き、アウストロ・ダイムラー以降の4社においては、車両開発の責任者である技術部長を務めた。その間、エンジンと自動車の設計と開発において優れた才能を示し、ダイムラーにおいては、モデルK、タイプSといった、メルセデス(メルセデス・ベンツ)の古典的高性能車群とされる1920年代を代表するスポーツカーを手掛けたことが特筆される。

1931年にポルシェ設計事務所を設立して独立し、ナチス・ドイツ政府からの委託を受け、ミッドシップエンジン方式を採用した画期的レーシングカーのアウトウニオン・Pヴァーゲンや、「国民車」(大衆車)のKdFワーゲンを設計・開発し、KdFワーゲンは第二次世界大戦後にフォルクスワーゲン・タイプ1(ビートル)として量産された。(→#KdFワーゲンの開発)

乗用車だけではなく、重戦車ティーガー(P)(ポルシェティーガー)、超重戦車マウス、エレファント重駆逐戦車といったドイツ国防軍の装甲戦闘車両や、大型軍用トラクター、といった軍用車両も手掛けた。(→#軍用車両の設計)

少年時代から電気技術に関心を持っていたことから、電気自動車や、電気を併用した駆動方式の車両も生涯を通じて多数開発した。さらに、航空機エンジンや風力発電機も手がけた多才な人物であった。

ポルシェ自身は、安価で高性能な小型車、技術的な可能性を追求したレーシングカーとスポーツカー、そして農業用トラクターをそれぞれ開発したいという、「3つの夢」(Drei Idden)を持っており、自らの設計事務所を持った1930年代にはその実現に邁進した。(→#ポルシェ設計事務所設立)

ポルシェは、その傑出した業績から、1999年に自動車評論家たちによってカー・オブ・ザ・センチュリーが選考された際、「カー・エンジニア・オブ・ザ・センチュリー」(20世紀最高の自動車技術者)に選出されている。

実業家としての側面

1931年に自身のポルシェ設計事務所を設立して独立した(→#ポルシェ設計事務所設立)。これはポルシェが、人に雇われて仕事をすることに自分は向いていないということを自覚するようになったためである。

ポルシェが設立したポルシェ設計事務所は、後に息子のフェリー・ポルシェらにより自動車メーカーのポルシェ社へと発展した。

人物としての側面

1933年にナチ党がドイツの政権を握って以降、第二次世界大戦(1939年 - 1945年)の終戦に至るまで、ナチス・ドイツの首班であるアドルフ・ヒトラーから重用を受け、自動車や軍用車両の開発を委嘱され多大な援助を受けていたことで知られている。(→#アドルフ・ヒトラーとの関係)

国籍について、オーストリア=ハンガリー帝国出身であることや本人の自己認識により、「オーストリア人」とされることが多い。その一方で、当時の情勢により、その人生において公文書の上では変遷があり、「ドイツ人」や「チェコスロバキア人」とするケースもある。(→#国籍)

経歴

生い立ち

高祖父はヴェンツェル・ポルシェといい、神聖ローマ帝国時代からハプスブルク家の属領の一部であるボヘミア王国北部で領主の小使いをしていた。その後一族は大工、樽作り、仕立て屋、織工、ブリキ細工屋などといった職人をしており、中には領主お抱えの者もいたが、その大部分は農民だった。

父アントン・ポルシェは1845年にボヘミア王国北部に位置するライヒェンベルクのアルトハルツドルフ(後の地名ではリベレツのスタリー・ハルツォフ)で、仕立て屋の子供として生まれ、年季奉公を済ますと、ライヒェンベルク近郊の町マッフェルスドルフ (後の地名ではヴラティスラヴィチェ・ナド・ニスウ)でブリキ細工職人となった。その後、1871年にアンナ・エールリヒと結婚した。

1875年、フェルディナント・ポルシェはマッフェルスドルフで、長女アンナ・マリア、兄で父と同名のアントンに続く第3子(次男)として生まれた。父アントンの仕事を継ぐはずだった兄アントンは、徒弟奉公中に機械に巻き込まれて早世した(1888年に15歳で死去)。家業の跡取り候補となったポルシェは、父親のブリキ細工の職人仕事を手伝うようになったが、子供の頃から電気に興味を持って独学で実験を行なうなど単なる職人に留まらない好奇心を見せていた。父親は最初頑な態度を取り、息子にブリキ細工に関係ないことを全て禁じた。しかし、ポルシェは一日12時間という厳しい労働の合間を縫って屋根裏で実験を続けた。母親はこれを黙認していた。

ある日、父アントンはポルシェが実験を行っていることに気づき、実験室になっていた屋根裏に押し入ったが、その際に硫酸の入ったバッテリーを踏みつぶして火傷を負い、余計に腹を立ててポルシェを厳しく叱った。母はポルシェをウィーンの学校に通わせることを主張したが、父は妥協案としてマッフェルスドルフからほど近いライヒェンベルク国立工業高校の夜間部に通学することを許した(1890年頃)。それでも父アントンはポルシェに金属細工の仕事を継がせるつもりでいたが、翌1891年、ポルシェが自力で発電機を製作し、自宅とアントンのブリキ細工工場に電灯を灯したことでその才能を認め、ウィーンに出ることを許した。家業は弟で父アントンの第5子(末子。三男)のオスカーが継いだ。

1893年、首都ウィーンに出たポルシェは、電気機器会社ベーラ・エッガー社(Béla Egger & Co.、1896年以降は「Vereinigte Elektrizitäts-AG」)で働き始めた。この間、ベーラ・エッガー社の検査部門で働く傍らウィーン工科大学の聴講生として熱心に学び、理論的な知識も広げた。ベーラ・エッガーでは実習生でありながら技術的課題に対して第六感があると評され、また常に新しい自己独自のアイデアを持っていたため瞬く間に昇進し、4年後には検査室長になった。

オーストリアにも産業革命の波が押し寄せつつあり、街には電線が敷かれ始めた時期であったことから、かねてから電気に注目していたポルシェは電気を動力源とした自動車(電気自動車)に着目した。この時期、モーターについての特許を1897年末に申請している。

ヤーコプ・ローナー時代

電気自動車を手がけ始めていたウィーンのヤーコプ・ローナー社(ルートヴィヒ・ローナー王立自動車製作所)からのモーターの修理依頼を手掛けたことをきっかけとして、ポルシェは1898年に同社に引き抜かれて自動車開発を手がけることになった。この時、23歳であった。

この時点では、自動車の原動機は何が主流となるか確定しておらず、ガソリンを用いた内燃機関(ガソリン自動車)、蒸気機関を用いた外燃機関(蒸気自動車)、電気モーター(電気自動車)、といった複数が将来性を競っていた。そんな中で、ポルシェは、まず電気モーターを使った駆動方式の自動車を開発・製造していくことになる。

ローナーポルシェの開発 (1898年 - 1900年)

1898年、電気自動車の駆動方式として、車輪のハブにモーターを搭載した「ローナーポルシェ」(System Lohner-Porsche)を考案し、その方式を組み込んだ「ローナーポルシェ・シェイズ」を同年に完成させた。同車は1900年のパリ万国博覧会に出品され、その試走は観衆を驚かせ、グランプリも受賞するなどして、大いに注目を浴びた。

モーターを車輪に組み込むというこの発想は、現代の電気自動車や一部の電動アシスト自転車に用いられるインホイールモーターの先駆である。

ローナーポルシェ・ミクステの開発 (1900年 - 1901年)

ポルシェは、バッテリーの重さが電気自動車の進化の妨げになっていると考えたことから、ガソリンエンジンを搭載して発電しながら走らせるという手法(レンジエクステンダー)を考案し、1900年に試作車「ローナーポルシェ・ミクステ・センパー・ヴァイヴァス」として完成させた。この車両は発電用のガソリンエンジンを搭載しており、常に一定量を発電して走行用に給電しつつ、余剰電力をバッテリーに蓄電するという方式を採用しており、この方式は100年近く後になって「シリーズ式ハイブリッド」と呼ばれるようになる。

さらに、発電に使うガソリンエンジンをダイムラー社製の25馬力エンジンに変更し、「ローナーポルシェ・ミクステ」(Lohner-Porshe Mixte)として市販を始めた。

開発の進展と離脱

ローナーポルシェ・ミクステの開発後、ポルシェはこの方式の自動車の開発を推し進め、1902年5月にウィーンで開催されたエクセルベルクで開催されたヒルクライムレースにおいてレース仕様の同車のステアリングを自ら握り、ドライバーとして参戦して優勝を収めた。

同じ1902年、兵役に就いたポルシェは、当時のオーストリア皇太子フランツ・フェルディナントをローナーポルシェ・ミクステに乗せて運転手を務めたと言われている。同車は軍用の強力なサーチライトやアーク灯、レントゲンを使用できるほどの電力を供給できたため、電源車としても高く評価された。

1906年頃になると、ヤーコプ・ローナー社はポルシェの研究は出費が大きいことから会社の利益にはあまりならないと考えるようになった。一方、ポルシェのほうも、ヤーコプ・ローナーの会社規模ではこれ以上の飛躍は望めないと感じていた。そのため、1906年にはヤーコプ・ローナー社を去り、アウストロ・ダイムラーへと移っていった。

ローナーポルシェ・ミクステのアイデアは当時としても奇抜な発想によるものだったが、「ミクステ」の特許はポルシェ離脱後の1907年にダイムラー社に譲渡され、同社で「メルセデス・ミクステ」として1915年頃まで生産が続けられた。また、ポルシェ自身も約40年後に軍用の装甲戦闘車両でこの駆動方式を再び採用している(→#軍用車両の設計)。

アウストロ・ダイムラー時代

1906年に、エミール・イェリネックの推薦を得て、同年春に、ポルシェはアウストロ・ダイムラーに技術部長として移籍した。当時のオーストリアで最大の自動車メーカーである同社で、ポルシェは1923年まで働くことになり、結果として、同社はポルシェが最も長い期間勤めたメーカーとなった。

そこで初めて白紙からスポーツカーを設計する機会を得て、1909年に4気筒・SOHC・5,700 ccエンジンを搭載した「28/30HP マヤ」を設計、プリンツ・ハインリヒ・トライアルで1位から3位を占めた。この時1位の車両を運転していたのはポルシェ自身であった。また翌1910年にもさらに軽量化と空力改善を進めた「27/80HP」でまたしても1から3位を占めた。

この2年の勝利で設計者としてもレーシングドライバーとしても名声を得ただけでなく、ランチアのヴィンチェンツォ・ランチア、ブガッティのエットーレ・ブガッティ、ボクスホールのローレンス・ポメロイ、タトラのハンス・レドヴィンカなど当時の一流設計者と親交を結び、技術的な討論を交わす機会を得、特にレドヴィンカとは終生友人として交際した。

航空エンジンの開発

アウストロ・ダイムラーでは自動車だけでなく各種の航空エンジンを開発し、1907年に飛行船用のエンジンを開発し、1910年には同社として最初の飛行機用エンジンを完成させた。この時にはオーストリアにはまだ飛行機は1機もなかったが、ポルシェは飛行機の将来性に気がついておりエンジン開発を継続するよう主張、第一次世界大戦(1914年 - 1918年)開戦前の時点で同社の航空用エンジンの優秀性はすでに世界に知れ渡っていた。

ポルシェが開発を始めた時期の航空エンジンは水冷エンジンで、ポルシェは重量軽減のため薄い鋼鈑をシリンダーバレルの周囲に溶接し冷却用のウォータージャケットとする手法(「ウェルデッド・ウォータージャケット」構造)を考案して用いた。この手法は後にダイムラー・ベンツで設計したスーパーチャージャー付エンジンに採用されただけでなく、彼がダイムラー・ベンツを去った後も長期間に渡って使用され、航空機用のV型12気筒エンジン「DB 601」や、戦後にレーシングカーのメルセデス・ベンツ・W196や300SLRに搭載された直列6気筒エンジン「M196」にも見られる。

ポルシェは、航空エンジンについて、1912年から空冷エンジンに切り替えた。最初の空冷航空エンジンはオーバーヘッドバルブ(OHV)を持つ水平対向4気筒で、原理的に当時の一般的な傾向からははみ出したものだったが、航空先進国イギリスの大手メーカーだったベアードモアでも生産されるほどであった。この水平対向エンジンは1930年代にポルシェが開発したKdFワーゲン(後述。フォルクスワーゲン・タイプ1の原型車)に搭載されたエンジンの原型だと考えられており、さらに後年、水平対向エンジンはポルシェ社による自動車用エンジンの代名詞となる。

1918年にはプロペラ回転の隙間を縫って弾が発射される機構(プロペラ同調装置)を独自に設計した。第一次世界大戦において、アウストロ・ダイムラーは航空機用に主にV型エンジンを製造することになるが、ポルシェは星形エンジンや、W型エンジンといった様々な形式のエンジンを試作開発した。

これらの業績から、1917年1月にはアウストロ・ダイムラーの総務本部長に就任し(取締役ではない)、オーストリア皇帝よりフランツ・ヨーゼフ十字勲章と軍功労十字勲章を、1917年にウィーン工科大学から名誉博士号を授与された。叩き上げの技術者で大学を卒業していないポルシェが「博士」の敬称で呼ばれているのは、自動車工学の実践的側面への傑出した功績を称えて授与されたこの名誉学位に由来する。

サッシャの開発

1918年、第一次世界大戦に敗れたオーストリア=ハンガリー帝国が解体された(オーストリア=ハンガリー帝国の解体)。国民が窮乏したのを目のあたりにしたポルシェは今後価格も維持費も安い小型車が市場に受け入れられると感じ、経営陣に対して小型車の開発をたびたび提言したが受け入れられなかった。そんな時、友人のサッシャ・コロヴラート伯爵が小型高性能車開発のアイデアに共感して全ての研究開発費を援助することとなり、4台の小型スポーツカーが製作された。この車両は、ボア径68.3 mm×ストローク長75 mmの直列4気筒・SOHC・1,100 cc、最大出力45馬力を発生するエンジンを搭載した。

出資者の愛称を採り「サッシャ」と名づけられたこの車両は、タルガ・フローリオに出場し、1,100 ccクラスで1位と2位を占めた。2,000 cc以上クラスに出場した1台も当時無名だったアルフレート・ノイバウアーの運転により平均時速55.5 kmで6位(または7位)に食い込んだ。この年だけで「サッシャ」は出場した51レースの内、優勝を43回、優勝できなかったレースでも全て2位を獲得するという赫赫たる成績を収め、ポルシェとアウストロ・ダイムラーの名を全ヨーロッパに轟かせた。

経営陣との対立

サッシャの成功により、ポルシェは「スポーツでの成果により車名が知られ、それにより自動車が売れる」と主張したが、重役会は「資金が掛かりすぎる」旨を主張しこれに懐疑的であった。

アウストロ・ダイムラーにおいて、ポルシェは技術部門の責任者は任されていたが、取締役(技術担当取締役)の地位は与えられていなかったと考えられており、発言権は限定的なものだった。

それでも、ポルシェはさらに2,000 ccと3,000 ccのエンジンを積むスポーツカーを試作し、生産の準備に入っていたが、1922年9月、モンツァで開催されたイタリアGPで「サッシャ」のワイヤーホイールの材質の問題からクラッシュしてドライバーが死亡する不幸な事故があった。ポルシェの成功を妬ましく思っていたアウストロ・ダイムラーの経営陣は、この事故を機会と捉え、ポルシェの責任を厳しく追及し、レース活動を禁止した。これに憤慨したポルシェは即日辞表を提出し退職した。

ダイムラー・モトーレン時代

1923年4月、47歳の時、本家ともいうべきダイムラー・モトーレン(DMG)に技術部長として迎えられた。ダイムラー社はポルシェの才能を高く評価しており、ポルシェがアウストロ・ダイムラーと決裂したことを招聘の好機と考えた。ポルシェは、技術部長と兼務する形で同社の取締役としての地位も与えられ、経営陣に加わった。これに伴い、ポルシェ一家はウィーナー・ノイシュタットからヴァイマル共和政下のドイツ・シュトゥットガルトに移った。この際、片腕であったオットー・ケラー(Otto Köhler)とテストドライバーであったノイバウアーもポルシェに従い、アウストロ・ダイムラーからダイムラーに移った。

ダイムラーにおける最初の仕事は、前任の技術部長ですでに同社を去っていたパウル・ダイムラーが開発途上だったレーシングカーの開発を引き継ぐことだった。パウル・ダイムラーは航空機由来のスーパーチャージャーの技術を自動車に応用することを試みており、ポルシェの改良により、2リッター・4気筒のスーパーチャージャー搭載エンジンは完成し、120馬力を発揮することに成功した。このエンジンを搭載したレーシングカーは、1924年のタルガ・フローリオで平均時速66.081 kmを記録し優勝した。この勝利は学界からも高く評価され、1924年7月4日にシュトゥットガルト工科大学から名誉工学博士を受けた。

ダイムラー・ベンツ時代

1920年代前半のドイツは第一次世界大戦後の深刻な不況が続いており、自動車業界も例外ではなかった。その対策として、ダイムラー社は同国のベンツ社と協業して関係を深め、合併に向けて動いていた。ポルシェは、ダイムラー社の財政状態は健全で、生産見通しも前途有望だと考えていたことから、この合併話に強く反対したが、1926年に両社は合併してダイムラー・ベンツになった。

そんな中、ポルシェは、1924年から「メルセデス」、1926年からは合併により「メルセデス・ベンツ」へと改められたブランドで、高性能乗用車やレーシングカーを多数手がけた。中でも1927年から生産されたスポーツ・モデルのメルセデス・ベンツ・タイプS(W06)は、1928年には「SS」「SSK」という古典的高性能スポーツカーに発展、これらは1920年代後半のヨーロッパで再び盛んに開催されるようになっていた自動車レースでも大成功を収めた。

数々の車両を開発する一方、ポルシェは自身の夢のひとつである「廉価な小型車」(小型大衆車)の開発に意欲を見せていたが、ダイムラー・ベンツ社の経営陣の間でも意見が分かれ、最終的には否決されてしまった

小型車の開発が却下された1928年10月、ポルシェはダイムラー・ベンツを辞職した。

シュタイア時代

ダイムラー・ベンツを去ったポルシェにはチェコスロバキアのタトラと、オーストリアのシュタイアからすぐに声がかかり、ポルシェはシュタイアに行くことを選んだ。

1929年1月、ポルシェはシュタイアの主任設計者となり、その後わずか10週間で6気筒・2,000 ccエンジンを積んだ車両「30」の設計を完了した。この車は1935年頃まで多少の改良を続けながら生産され、シュタイアの大黒柱となった。次いで8気筒・5,300 cc・100馬力のエンジンとオーバードライブ、ブレーキサーボなどの新鋭機構を搭載した大型車「シュタイア・アウストリア」を設計、自ら運転して1929年のサロン・ド・ロト(パリモーターショー)に参加し、非常な人気を得た。

しかしシュタイアの業績は傾きつつあり、ついに銀行管理を経てアウストロ・ダイムラーに吸収されることになった。かつて意見衝突から退職に至った経営者の下で働く気にはなれなかったポルシェは、シュタイアを辞職した(シュタイアは以降はシュタイア・ダイムラー・プフとなっている)。

ポルシェ設計事務所設立 (1931年)

1930年秋、シュトゥットガルトにおいて、ポルシェ設計事務所(Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH, Konstruktionen und Beratungen für Motoren und Fahrzeugbau。「有限会社 工学博士フェルディナント・ポルシェ設計事務所」)を設立した。

同事務所は設計とコンサルティングを行なう事務所として設立され、後に自動車メーカーのポルシェ社(Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)へと発展する。設立当初の従業員は気の合った少数のスタッフで構成され、アウストロ・ダイムラー時代以降の各社で仕事を共にしてきた人物たちが集まり、ボッシュで徒弟期間を終えて来たばかりの息子フェリー・ポルシェも最年少のスタッフとしてそこに加わった。設立にあたって、アドルフ・ローゼンベルガーと娘婿のアントン・ピエヒからの出資を受けており、後にピエヒの子孫も経営に携わることになる。

様々なメーカーからの依頼 (1931年 - 1933年)

最初の仕事はヴァンダラーからの注文で、排気量2リッター級の中型車の設計だった。ポルシェ事務所は設計について通し番号で呼ぶことにしたが、この最初の作品は依頼者に危惧を与えないようタイプ1でなくタイプ7とした。

タイプ7は成功し、ヴァンダラーはより大型かつ高性能な自動車の設計を発注して来たので、8気筒OHVスーパーチャージャー付き3,250 ccエンジンを積んだ車両(ポルシェ・タイプ8)を設計・試作した。このタイプ8のボディには、シュトゥットガルト大学のヴニバルト・カムが当時珍しかった風洞実験を行なった結果到達した流線型ボディが用いられ、このボディはロイター(現レカロ)によって製作・架装された。しかし、ヴァンダラーがアウトウニオンの結成に参加したため、市販には至らなかった。

この時のカムの流線型理論は後のフォルクスワーゲンのボディ形状に影響を与えた。また、この時期にポルシェは年来の夢であった小型乗用車の設計も余人にわずらわされることなく進められるようになり、ツェンダップ・フォルクスアウト(1932年。ポルシェ・タイプ12)を設計し、これもまた後のフォルクスワーゲンへと結実していくことになる。

ポルシェは設計者としての能力は傑出していたものの新技術の開発自体はあまり多くなかったが、自由な発想で設計を行えるようになったこの時代には横置きトーションバーを上下2段に配置して2本のトレーリングアームで車輪を支持する、前輪向けのコンパクトな「ポルシェ式独立懸架」を考案している。フォルクスワーゲンなど自らの開発するモデルに利用したほか、アルファロメオ、シトロエン、ボクスホール、モーリスなど多数のメーカーがポルシェ社に特許料を払ったり、設計を依頼するといった形でこの方式を用いた。

KdFワーゲンの開発 (1934年 - 1939年)

1933年にナチ党がドイツの覇権を握り、アドルフ・ヒトラーを頂点とする独裁体制を確立させた(ナチ党の権力掌握)。翌1934年1月、ポルシェは「国民車構想」について記した覚書をナチス・ドイツ政府(運輸省)に提出する。この覚書は、自動車生産や交通政策の政府顧問を務めていたヤコブ・ヴァーリンの目に留まり、ヒトラーの耳にも入れられる。

一般市民でも手が届く価格の大衆車という構想に興味を持ったヒトラーはポルシェと会談し、すぐに賛同した。ヒトラー自身も、有産階級の持ち物だった自動車を大衆に広く解放することは以前から構想しており、かねてより尊敬していたポルシェ(別記)からの提案を良い機会だと考えた。

1934年6月、歓喜力行団を通じて、ポルシェはナチス・ドイツ政府から「フォルクスワーゲン」(ドイツ語で「国民車」を意味する)の独占的な設計製造権を与えられた。

ようやく理想の小型大衆車開発を実現したポルシェは、3年後の1936年に最初の試作車「VW3」を完成させた。流線型ボディを持ち、空冷の水平対向4気筒エンジンを車体後部に搭載する(リアエンジン)という基本コンセプトは1934年のNSU・タイプ32(ポルシェ・タイプ32)でほぼ確立していたが、量産に向けたものとしては、このVW3で初めて具体的な形になった。

1938年には最終的な試作車として製作した「VW38」を披露する。この際、ヒトラーにより「KdFワーゲン」(歓喜力行車)と命名された。この車両は戦後、「かぶと虫」(独: Käfer、英: ビートル)の愛称で世界的に親しまれる名車、「フォルクスワーゲン・タイプ1」となる。

アウトウニオン (1934年 - 1939年)

KdFワーゲンの開発と並行して、やはりヒトラーの後援を受けたアウトウニオンの依頼で、ミッドシップ方式のレーシングカー「Pヴァーゲン」を1934年に開発。同時期に開発されたライバル「メルセデス・ベンツ・W25」シリーズと並ぶ高性能レーサーであり、両車はヨーロッパの多くのレースを席巻した。

KdFワーゲンとアウトウニオン・レーサーは、いずれもポルシェの開発能力だけでは成立し得ず、ヒトラーの意向による国家的後援があっての存在であった。廉価で高性能なKdFワーゲンはヒトラーが大衆政策として開発を指示したものであり、銀色のアウトウニオンは、国威発揚のための宣伝の具であった。その他第二次世界大戦直前から戦争中にかけてポルシェは風力でプロペラを回す風力発電機、KdFワーゲンのエンジンを流用したサーチライト用定置エンジン、5気筒星型エンジンをアンダーフロアに搭載したバス、新型ラバーサスペンション、PヴァーゲンのV16エンジンを流用してミッドシップに搭載した横掛け3人乗り乗用車、など、多様なデザインをこなした。

軍用車両の設計 (1940年 - 1944年)

1939年9月、ナチス・ドイツがポーランドに侵攻したことに端を発し、第二次世界大戦が始まった。アウトウニオンによる自動車レース活動は全て中止となり、戦時下となったドイツにおいて、ポルシェは、アドルフ・ヒトラーの意向により、KdFワーゲンをベースとした軍用車両(キューベルワーゲン、シュビムワーゲン)やティーガー戦車等の戦闘車両の設計に携わった。

戦争末期はローナー以来の発電駆動式を採用したVK4501(P)戦車や、超重量級戦車マウスなど、相当に誇大妄想的な兵器の設計を行なっている。これらの兵器はカタログスペックこそかなりの性能を有しており当時絶望的な戦局を逆転させる超兵器への願望が強かったヒトラーにはいたく好評でお気に入りの作品だったと言われている。現実の軍用車両としては運用性・機械的信頼性・耐久性・生産性に多くの難点を抱えており、兵器としての根本的実効性は著しく疑問の持たれるものであった。しかし生産性の低い横置きトーションバーと比較して、能力は低いが生産性の高い縦置きトーションバーサスを開発したり、進む戦車の重量の増大に対して、サスペンションの対応を考慮して変速機を廃止するためのモーターの採用など、機械的な改革を軍部にも積極的に進言・採用させるよう努力している部分もあった。

戦後の混乱

終戦の時ポルシェはツェル・アム・ゼーにいた。ポルシェ自身はナチス党の政治理念には反対であったが、ヒトラーと極めて密接な関係にあったこと、事実として枢軸側の戦力に多大な貢献をしたことからドイツ敗戦後の1945年6月に戦争犯罪人としてアメリカ合衆国軍によりヘッセン州に連行され、有名人戦犯容疑者収容所となっていた古城に収容された。アルベルト・シュペーアによればポルシェは「政治と全く関わりがなかったのだから収容は無意味だ」とされ、丁重に扱われてある程度の自由が許されており、また数週間後には釈放され、ツェル・アム・ゼーに戻ることになった。その帰り道、進駐軍により差し押さえられていたツッフェンハウゼンの自分の工場に寄って自分の工場を見せてもらうように指揮官に頼んだが、断られた。

フランスでの国民車構想計画について「フォルクスワーゲンの設計者の助言を得たい」とフランスから招待されて義理の息子アントン・ピエヒや秘書を伴いバーデン=バーデンに赴き、交渉に臨んだ。当初交渉は和やかな雰囲気で具体的に進んだが、フランス国内の政変(フランス第四共和政の成立)により情勢が急変、「ポルシェは、戦争中フランスの工場を接収し、フランスの労働力を搾取したことに対して責任がある」などと全く根拠のない非難が吹聴され、息子とともに逮捕されて2-3週間後にパリに連行された。

パリではルイ・ルノー宅の門衛所に寝泊まりした。この時試作中のリアエンジン小型車「ルノー・4CV(1941年設計開始、1946年発表)」の設計完成への助言を求められて与えている。

まもなくディジョンの刑務所に移され、ここで1年7か月厳しい生活を送ったが、ベネディクト会のヨハネス神父の尽力により何とか生き存えられた。

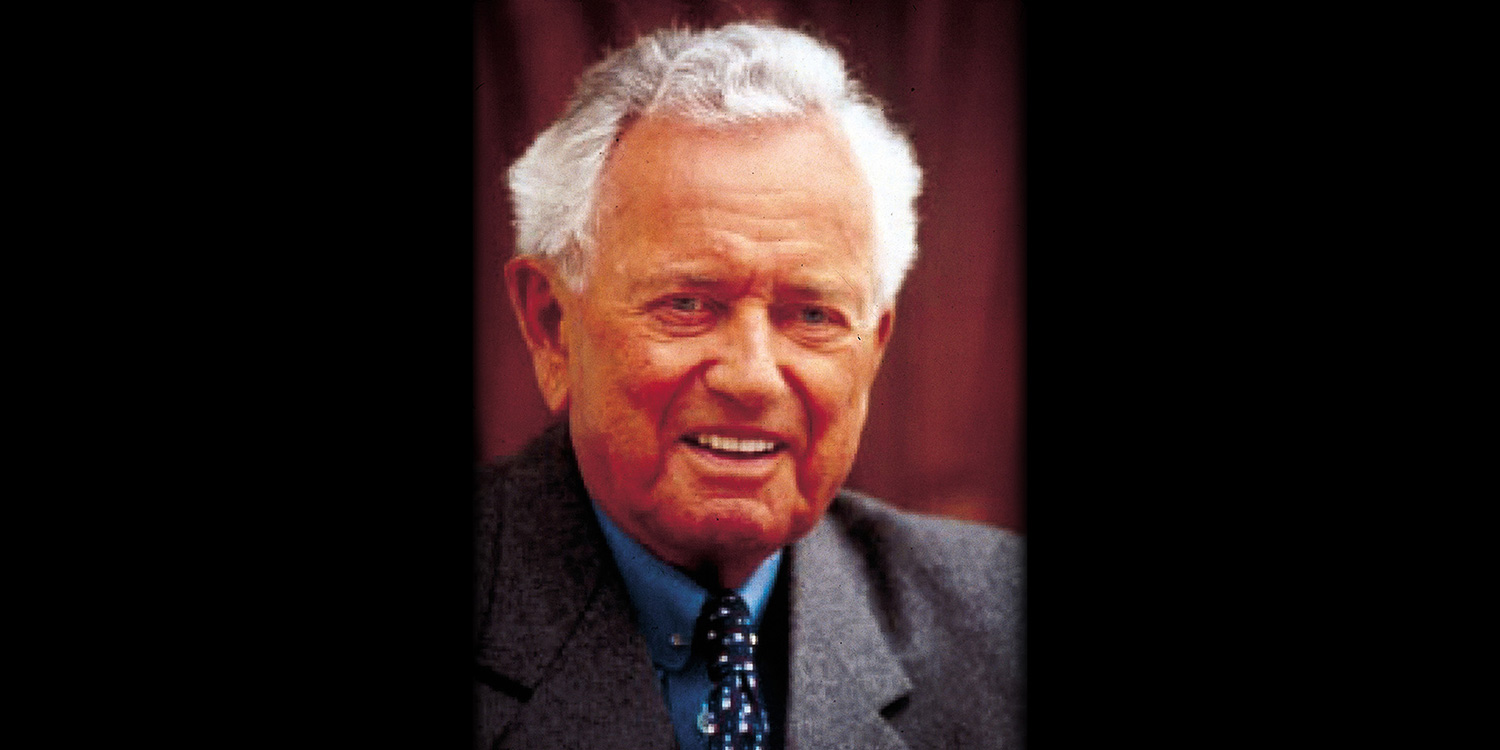

晩年

息子フェリー・ポルシェはチシタリア・グランプリレーサーの設計費用として100万フランを得、これを保釈金としてポルシェは1947年8月1日に釈放された。しかし長い収監で健康を害しており、その後は健康状態が優れなかった。

自動車の設計やポルシェAGの運営の大部分はフェリー・ポルシェが取り仕切った。ポルシェ自身は、1945年から本格的に量産が始まった「フォルクスワーゲン」(戦前に試作を重ねた「KdFワーゲン」)や、1948年から生産開始されたポルシェ・356の量産開始を見届けた。

1950年11月に脳梗塞を発症し、翌1951年1月30日に死亡した。75歳没。

栄典

受賞・受章した栄典の内、主なものを以下に示す。

- 1905年 ペティング賞(Pötting Prize)

- 1909年頃 特別功労賞(ブルガリア王室)

- 1916年 フランツ・ヨーゼフ十字勲章

- 1916年 軍功労十字勲章

- 1917年 名誉博士(名誉工学博士。ウィーン工科大学) - 自動車と飛行機の技術的発展への多大な功績に対して。1923年にポルシェがドイツに移り住んだ際、この名誉博士号はドイツ政府からは使用禁止処分を受けた。

- 1924年 名誉博士(名誉工学博士。シュトゥットガルト工科大学)

- 1936年 ヴィルヘルム・エクスナー・メダル

- 1938年 ドイツ芸術科学国家賞

追贈

- 1987年 米国自動車殿堂

- 1996年 国際モータースポーツ殿堂

- 1999年 カー・エンジニア・オブ・ザ・センチュリー。

人物

技術者としての特徴

その高い発想力から「天才エンジニア」としばしば呼ばれる。

ポルシェは、若い頃から、伝統の学問などの当時のオーソドックスな機械工学の常識よりも、自分の発想を信頼する傾向が強かった。その良し悪しは別として、閃きを伴ったその着想こそが技術者としてのポルシェの身上だったとされる。技術者として成功するにつれて、その傾向は強まっていった。

ポルシェは先人たちによる様々な成果を熱心に研究しており、ポルシェの発想力と数々の成果は、それらを自分なりに咀嚼してアレンジすることに長けていたからこそのものだと考えられている。実際、ポルシェが開発した新技術は、1930年代のポルシェ式独立懸架など、数は多くはない。

エンジンのような普段は外から見えるわけでもない部品についても単に機能すればよしとはせず、「技術的問題を解決するためには美的観点からも納得のいくものでなければならない」と口癖のように言っていたという。

アドルフ・ヒトラーとの関係

ポルシェがアドルフ・ヒトラーと初めて顔を合わせたのは、1925年にソリチュード・サーキットで開催されたレースに際してのことだった。この時点でポルシェは49歳、ヒトラーは36歳で、ヒトラーはナチ党において権力を掌握したばかりの時期だったが、一般的にはまだ無名と言ってよい存在だった。この時期のヒトラーは既にポルシェの手になるメルセデス車を愛用して複数台を乗り継いでいたことから、そうした縁で両者は引き合わされた。このレースでポルシェの開発した車両は参戦した各クラスで優勝を収めるという赫々たる戦果を挙げ、ヒトラーはこの初対面の時にポルシェに抱いた尊敬の念を終生持ち続けたと言われている。

ヒトラーに率いられたナチ党が1933年にドイツの政権を掌握(ナチ党の権力掌握)すると、ポルシェはヒトラーから重用されるようになった。ヒトラーは当時のナチス・ドイツにおいて絶対的な権力者となったが、純粋な技術者で政治に関心のなかったポルシェは、そのヒトラーに対しても「総統閣下」などの敬称を用いずに「ヒトラーさん」と一般人同様の呼び方をしていた。ポルシェの才能を買っていたヒトラーは気にせず受け入れ、開発資材も潤沢に与えた。

1934年にポルシェの設計事務所に「フォルクスワーゲン」の開発が任され、(将来の)独占的な設計製造権が与えられると、ポルシェに対する重用を妬んでヒトラーに「ポルシェ老教授はチェコ人であることを、閣下はご存じで?」と讒言する者も現れたが、ヒトラーは意に介さなかったという。ただし、後述するようにヒトラーはこの時にポルシェに命じてドイツ国籍に変えさせた。同時に、ポルシェはこの時にナチ党の党員となり、親衛隊上級大佐(Oberführer)の位が与えられた。

ヒトラーはポルシェが長年抱いていた小型乗用車構想を自らの政治的手段として利用したが、ポルシェの構想を実際に「KdFワーゲン」として形にできたのは、ヒトラーが率いるナチス政権の政治力によるものであり、後のフォルクスワーゲンはヒトラーの助力がなければ絶対に生まれ得なかった車だと言われている。

国籍

国籍については、オーストリア=ハンガリー帝国出身であることに加えて、ポルシェ自身も自分のことを「オーストリア人」と認識していたと考えられていることから、「オーストリア」とされることが比較的多い。

その一方で、当時のヨーロッパの政治情勢から、公文書の上では生涯の中で国籍に変遷がある。第一次世界大戦(1914年 - 1918年)の結果、オーストリア=ハンガリー帝国が解体されたため、ポルシェの国籍は、戦後に出身地のマッフェルスドルフが属することになったチェコスロバキア共和国となった。

そこから16年後の1934年、ポルシェ設計事務所がナチス・ドイツ政府から「フォルクスワーゲン」を設計製造する委託契約を獲得した際、(上記した讒言を受けた)アドルフ・ヒトラーの鶴の一声により、ポルシェは同年12月にチェコスロバキア国籍を離脱し、ドイツ国籍を取得した。そうした経緯があることから、「オーストリア人」だけではなく、「チェコ人」、「ドイツ人」に数えられることもある。

ポルシェ自身は、オーストリア=ハンガリー帝国の中でもボヘミアの生まれだが、ドイツ系だと自己認識しており、ボヘミア土着のチェック人(チェコ系人)たちが持っていた「オーストリアによる被支配者」という民族意識とは無縁で、強大なオーストリア=ハンガリー帝国の下に生まれたことを誇りに思い、そのことは彼自身の人格形成にも影響を及ぼしたと考えられている。

ポルシェ家

「ポルシェ」姓

「ポルシェ」(Porsche)という姓はスラヴの男子名ボリスラフから派生したと思われるが、東部開拓時代にドイツ家族に取り入れられた可能性もあり、その家族がスラヴの血を引いているとは限らない。前記したように、ポルシェ本人はドイツ系だという自己認識を持っていたと考えられている。

子孫

息子らにより復興したポルシェ家と、その女系にあたるピエヒ家の両家併せて、現在までフォルクスワーゲン・グループを支配している。総資産は40億ドル以上[1]とされる。

- 第1世代

- フェルディナント・ポルシェ

- 第2世代

- フェルディナント・アントン・エルンスト・ポルシェ(フェリー) - 長男。元ポルシェAG社長。ポルシェ356を設計。

- ルイーゼ・ピエヒ - 長女。フォルクスワーゲンとポルシェ、両方のビジネスに係わった。

- 第3世代

- フェルディナント・アレクサンダー・ポルシェ (ブッツィー・ポルシェ) - 孫。フェリーの長男。ポルシェ911を設計。ポルシェデザインを設立。

- ヴォルフガング・ポルシェ - 孫。フェリーの4男。2007年からポルシェAG監査役会会長。

- フェルディナント・ピエヒ - 孫。ルイーゼの息子。元フォルクスワーゲンAG会長。

- 第4世代

- フェルディナント・オリバー・ポルシェ (オリバー・ポルシェ) - 曾孫。ブッツィーの長男。

エピソード

- 1908年頃、アウストロ・ダイムラーで飛行船のエンジン開発を手掛けていたポルシェは、自分の設計したエンジンが装備された飛行船のテスト飛行にも自ら飛行船に乗り込んで参加し、危うく大事故に巻き込まれそうになりながらも、飛行中に機械を修理して何とか生還した。

1932年のソ連旅行

この頃、ソビエト連邦からの招聘を受けてヨシフ・スターリンと面会し、スターリンはソ連で自動車開発のために働くことを提案した。当時のソ連はフォードから旧式モデルのツールをプラントごと購入するなどして国産自動車の開発に邁進しており、ドイツとも密かに関係を結んで戦車開発を進めていたのである。このためスターリンはポルシェにも好条件のオファーを示し、ポルシェ本人も相当苦しんだと述懐しているが、「ロシア語の壁は、56歳の自分にはとても乗り越えられない」として辞退した。

1936年のアメリカ旅行

すでにアメリカ合衆国でも自動車の大家として知られていたが、この時は秘書のみを伴い、短期間アメリカ合衆国へ旅行した。この時はパッカードのV型8気筒エンジン搭載車を現地購入しそれを乗り回して移動した。帰路予めブレーメンで帰国することになっていたが、ブレーメンが大西洋を渡る2日前に当時世界最大の船舶で就航したばかりのクイーン・メリーが渡ることをニューヨークで知ったポルシェはそれに乗って帰ると言い出した。当時すでにドイツ人に対する外国為替制限は非常に厳しくなっており、旅行が間もなく終わる時でアメリカドルはほぼ使い果たしていたので、そのままであればドイツマルクが使えるブレーメンで往復するしかなかった。秘書はブレーメンの切符を払い戻し外国為替で返金してもらうよう北ドイツ・ロイド社に問い合わせたが、外国為替法違反になるという理由で断られた。ロイドから許可を申請してもらうようドイツ政府に話をしたが、断られたようだったという。秘書はその旨話したがポルシェは納得せずクイーン・メリーに乗れる方法を考えて欲しいとのことだったので、秘書はキュナード・ホワイト・スター・ラインの事務所を訪れ、無料で特等室を使う許可を貰い、ポルシェは無一文で大西洋を渡った上に食費として数ポンド受け取った。船長は有名人を乗せたことで満足していたが、ポルシェは持ち前の好奇心からエンジンルームも見たいと言い出した。当時外国人をエンジンルームを見せることは原則禁止されていたので断られたが、ポルシェは特別の許可を出して欲しい旨話をし、結局その特別の許可を出すためにロンドンに問い合わせて許可を出す羽目になった。ポルシェは気づいた疑問点を技師に全て聞き、技師は喜んでそれに答えた。船は台風に遭い非常に揺れたが、ポルシェは1日1度気晴らしに船を一周する習慣を止めず、大きく傾いたブリッジに行き技師に「何度傾くと船が転覆するのか」尋ねた。技師は「ブリッジが水に浸かるまで大丈夫だがブリッジにはもう来ないように」と話した。しかしポルシェはどれだけ傾いているか写真に収めた。サウサンプトンに船が到着した時、新聞記者が台風の中で撮影した写真を欲しがっており、ポルシェの撮影した写真が日刊紙に掲載された。その後オースチンのハーバート・オースチンに招かれて工場を見学するため2-3日イギリス滞在した。

1937年のアメリカ旅行

この旅行は前回のような私的なものではなく、フォードのヘンリー・フォードと国民車の問題を長い間討議したが、フォードはモデルTの成功の夢から抜け出せておらず、非常に保守的であったため成果はなかった。ポルシェはフォードをドイツに招待したが、もうすぐ戦争が始まるであろうことを理由に断られた。

略年表

- 1875年

- 9月3日、オーストリア=ハンガリー帝国・ボヘミア王国北部のマッフェルスドルフにて誕生。(→#生い立ち)

- 1890年(15歳)

- ライヒェンベルク国立工業高校の夜間部に通い始める。

- 1891年(16歳)

- マッフェルスドルフの実家とブリキ工場で、自作の発電機によって電灯を灯す。

- 1894年(19歳)

- 両親の下を離れてウィーンに移り、ベーラ・エッガー社で働き始める。

- 1898年(23歳)

- ウィーンにて、ヤーコブ・ローナー社に移る。(→#ヤーコプ・ローナー時代)

- 自身にとっての最初の自動車となる電気自動車、エッガー・ローナー・C2フェイトンを製造。

- 同年中に最初のローナーポルシェとなるローナーポルシェ・シェイズを製造。(→#ローナーポルシェの開発)

- 1900年(25歳)

- パリ万国博覧会(4月 - 11月)にローナーポルシェが出品される。

- ローナーポルシェ・ミクステを考案し、最初の車両となる「センパー・ヴァイヴァス」を製造。(→#ローナーポルシェ・ミクステの開発)

- 1902年(27歳)

- エクセルベルクで開催されたヒルクライムレースで優勝。

- 1903年(28歳)

- 10月17日、アロイージア・ヨハナ・ケースと結婚。

- 1904年(29歳)

- 8月29日、第1子(長女)のルイーゼが誕生。

- 1906年(31歳)

- 7月19日、ウィーナー・ノイシュタットのアウストロ・ダイムラー社に技術部長として移る。(→#アウストロ・ダイムラー時代)

- 1909年(34歳)

- 9月19日、第2子(長男)のフェルディナント・アントン・エルンスト(フェリー)が誕生。

- 1917年(42歳)

- ウィーン工科大学から名誉工学博士の称号を授与される。以降、敬称は「ポルシェ博士」となる。

- 1918年(43歳)

- 11月3日、オーストリア=ハンガリー帝国が降伏文書に調印し、同月半ばに皇帝カール1世が退位する。帝国が解体されたことに伴い、ポルシェは「チェコスロバキア」国籍となる。(→#国籍)

- 1923年(48歳)

- 4月30日、ダイムラー社に技術部長兼取締役として移る。(→#ダイムラー・モトーレン時代)

- ドイツ・シュトゥットガルト市に移り住むにあたり、フォイアーバッハ地区48番地に屋敷を建てる。

- 1924年(49歳)

- 7月4日、シュトゥットガルト工科大学から名誉工学博士の称号を授与される(2つ目の名誉博士号)。

- 1925年(50歳)

- 5月、ソリチュード・サーキットで開催された自動車レースに際して、アドルフ・ヒトラーと初めて顔を合わせる。(→#アドルフ・ヒトラーとの関係)

- 1926年(51歳)

- 6月28日、ダイムラー社とベンツ社が合併し、ダイムラー・ベンツ社が設立される。ポルシェはベンツ出身のハンス・ニベルと同格の技術部長兼取締役となる。(→#ダイムラー・ベンツ時代)

- 1928年(53歳)

- 長女ルイーゼが、ポルシェのビジネスパートナーで弁護士のアントン・ピエヒと結婚する。

- 10月、小型車生産をめぐる対立から、ダイムラー・ベンツ社を去る。

- 1931年(56歳)

- 4月25日、シュトゥットガルト市のクローネン通り24番地ウルリッヒビルにて、ポルシェ設計事務所を設立。(→#ポルシェ社設立)

- 1932年(57歳)

- ソヴィエト連邦を旅行。(→#1932年のソ連旅行)

- 1933年(58歳)

- 2月11日、ベルリン・モーターショー(IAA)において、アドルフ・ヒトラーが自動車製造の振興についての演説を行う。

- 3月、アウトウニオンのグランプリカー開発への資金援助について、ポルシェとアドルフ・ヒトラーが会談を行う。(→#アウトウニオン)

- 1934年(59歳)

- 1月、「国民車構想」について記した覚書をナチス・ドイツ政府(運輸省)に提出する。この覚書は、自動車生産や交通政策の政府顧問を務めていたヤコブ・ヴァーリンの目に留まる。

- 同月、「国民車構想」について、ポルシェとアドルフ・ヒトラーとの会見が実現し、ヒトラーはポルシェの計画に賛意を示す。

- 6月、ポルシェ設計事務所がナチス・ドイツ政府と「国民車」製造に関する独占的な委託契約を結ぶ。(→#KdFワーゲンの開発)

- 12月、チェコスロバキア国籍を脱し、ドイツ国籍を取得する。(→#国籍)

- 1936年(61歳)

- 2月、国民車(KdFワーゲン)の最初の試作車「VW3」が完成する。

- 10月、3台のVW3がRDAによってテストされ、「思いのほか優れている」という評価を獲得する。これにより試作は次の段階に進む。

- 私的にアメリカを旅行する。(→#1936年のアメリカ旅行)

- 1937年(62歳)

- 職務としてアメリカを旅行する。(→#1937年のアメリカ旅行)

- 5月18日、ベルリンにおいて、国民車を製造する会社として「Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens GmbH」(ドイツ国民車準備有限会社)が設立され、ポルシェはその3名の役員の一員となる。この会社は後にフォルクスワーゲン社へと発展する。

- 末、ポルシェ設計事務所は法人の形態を変更し、合資会社「Dr. Ing. h.c. F. Porsche KG」となる。同時期に、工場をシュトゥットガルト市内のツッフェンハウゼンに移転(現在のポルシェ社の本社工場の所在地)。

- 1938年(63歳)

- 国民車の最終的な試作車として製作した「VW38」を完成させる。同車はヒトラーにより「KdFワーゲン」と命名される。

- KdFワーゲンを製造するための計画都市として、「KdFワーゲン市」が建設される(現在のヴォルフスブルク)。5月26日、同市にてKdFワーゲンの製造工場の定礎式が行われる。

- 1939年(64歳)

- 9月1日、ドイツがポーランドに侵攻。第二次世界大戦が始まる。

- 1941年(66歳)

- オーストリアのザルツブルク州ツェル・アム・ゼーにて、「シュットグート」と呼ばれる古い屋敷と土地を購入し、家族の疎開先とする。

- 1944年(69歳)

- 末、オーストリアのケルンテン州グミュントにて、かつて製材所だった施設を購入し、ポルシェ設計事務所の疎開先とする。

- 1945年(70歳)

- 4月30日、アドルフ・ヒトラーが自殺(アドルフ・ヒトラーの死)。5月9日、ドイツ政府が降伏文書に調印(欧州戦線における終戦)。

- ヴォルフスブルク(KdFワーゲン市から改称)の工場は連合国に接収されるが、KdFワーゲンの製造は占領直後から再開され、車名は「フォルクスワーゲン」に変更となる。

- ポルシェ社のツッフェンハウゼン工場(シュトゥットガルト)もまた連合国に接収され、こちらは退去を余儀なくされる。

- 12月15日、ウォルフスブルクにおいて、息子のフェリー、娘婿のアントン・ピエヒと共にフランスによって逮捕される。

- 1947年(72歳)

- 8月1日、収監されていたフランス・ディジョンの刑務所から釈放される。2年近くに渡る幽閉生活により健康を害し、この時点で半ば病人のような状態だったとされる。(→#晩年)

- 1948年(73歳)

- 6月8日、ポルシェ・356の試作1号車が完成し、この日にオーストリアの認証を取得する。

- 1950年(75歳)

- 6月3日、75歳の誕生日会が開かれ、ポルシェ設計事務所の関係者のほか、全ヨーロッパから50台のポルシェ・356がそのオーナーの運転で集まり、ポルシェを祝福した。

- 11月、脳梗塞を発症。

- 1951年

- 1月30日、死去。満75歳没。ツェル・アム・ゼーの墓所に葬られた。

脚注

注釈

出典

- 出版物

- ウェブサイト

参考資料

- 書籍

- 田口憲一『VW世界を征す』新潮社〈ポケット・ライブラリ〉、1961年9月30日。ASIN B000JAMB3A。 NCID BN13645059。NDLJP:2494939。

- Richard von Frankenberg (1960) (ドイツ語). Die ungewöhnliche Geschichte des Hauses Porsche. Motor-Presse-Verlag. ASIN B0000BI6OV[[リヒャルト・フォン・フランケンベルク|Richard von Frankenberg]]([[:en:Richard von Frankenberg|英語版]])&rft.au=[[リヒャルト・フォン・フランケンベルク|Richard von Frankenberg]]([[:en:Richard von Frankenberg|英語版]])&rft.date=1960&rft.pub=Motor-Presse-Verlag&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:フェルディナント・ポルシェ">

- リヒャルト・フォン・フランケンベルク(著)、中原義浩(訳)『F.ポルシェ その生涯と作品』二玄社、1972年11月25日。ASIN B000JA1AQO。 NCID BN13855936。

- 小林彰太郎(編著)『世界の自動車5 ポルシェ』二玄社、1971年2月24日。ASIN 4544042054。 NCID BN13996858。

- Ferry Porsche、John Bentley (1975) (英語). We at Porsche: The autobiography of Dr. Ing. h.c. Ferry Porsche. Doubleday & Company, Inc.. ASIN 0385053096

- フェリー・ポルシェ(著)、ジョン・ベントレー(著)、大沢茂(訳)、斎藤太治男(訳)『ポルシェの生涯 その苦悩と栄光』南雲堂、1980年3月1日。ASIN B000J8A6G6。 NCID BN02177866。

- 講談社(編)『われらがポルシェ』講談社、1978年10月1日。ASIN 4061254766。ISBN 4-06-125476-6。

- Jerry Sloniger (1980) (英語). The VW Story. Aztex Corporation. ASIN 0850594413. ISBN 978-0850594416

- ジェリー・スロニガー(著)、高齋正(訳)『ワーゲン・ストーリー』グランプリ出版、1984年5月20日。ASIN 4906189245。ISBN 978-4-906189-24-3。 NCID BA4329312X。

- 斎藤憐『ポルシェ 自動車を愛しすぎた男』ブロンズ新社〈にんげんの物語〉、1987年11月25日。ASIN 4893090135。ISBN 978-4-89309-013-3。 NCID BA31431612。

- 『ワールド・カー・ガイド1 ポルシェ』ネコ・パブリッシング、1993年5月1日。ASIN 4873660904。ISBN 4-87366-090-4。

- 『ワールド・カー・ガイド5 フォルクスワーゲン』ネコ・パブリッシング、1993年7月1日。ASIN 4873660955。ISBN 4-87366-095-5。 NCID BB26392756。

- 西牟田祐二『ナチズムとドイツ自動車工業』有斐閣〈京都大学経済学叢書〉、1999年10月30日。ASIN 4641160740。ISBN 4-641-16074-0。 NCID BA44163403。

- 三石善吉『ポルシェの生涯 その時代とクルマ』グランプリ出版、2007年。ASIN 487687297X。ISBN 978-4-87687-297-8。 NCID BA83791450。

- 三石善吉『ポルシェの生涯 その時代とクルマ [新訂版]』グランプリ出版、2023年8月26日。ASIN 4876874077。ISBN 978-4-87687-407-1。 NCID BD03191159。

- 熊谷徹『あっぱれ技術大国ドイツ』新潮社〈新潮文庫〉、2011年1月1日。ASIN 4101322333。ISBN 978-4-10-132233-9。 NCID BB0442338X。

- 論文

- 森本雅之、稲森真美子「ポルシェ博士の電気自動車」『電気学会研究会資料 VT』第27-35号、電気学会研究会 自動車研究会、2013年12月19日、13-18頁、NAID 40019934283。

- 記事

- 斎木伸生「天才設計者ポルシェ博士の華麗な戦車研究」 潮書房『丸』1999年5月号 No.637 pp.127-141

外部リンク

- Ferdinand Porsche (英語) - ドイツ特許商標庁による紹介