旧新川家住宅(きゅうにいがわけじゅうたく)は、大阪府泉佐野市にある伝統的建造物(町家)。もとは18世紀末から同地で醤油業を営んでいた新川家(にいがわけ)の住宅であり、泉佐野市の指定文化財となっている。

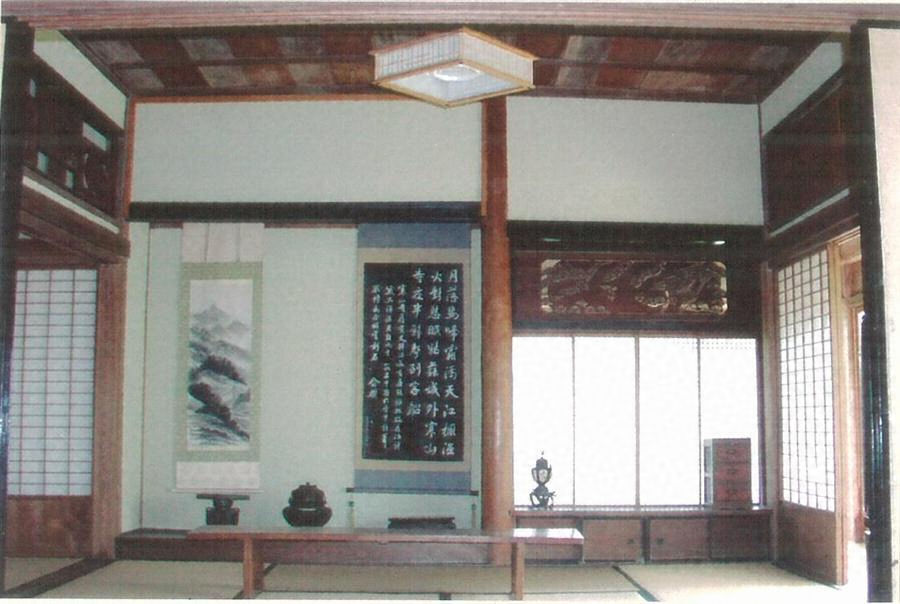

入母屋造本瓦葺の町家建築であるが、木割が太く豪壮な農家風の部分もある。現在は泉佐野の町場活性化の拠点施設「泉佐野ふるさと町屋館」として、各種地域イベントに活用されている。邸内には江戸・明治期の商いや生活の様子を伝える展示がされ、町屋の暮しぶりを間近に見ることができる。

建物の特色

江戸時代中期にさの町場で流行した様式を各種取り入れており、当時の特徴を残している。(さの町場には約150軒程度の民家が、江戸時代からの伝統様式を残したまま現存している。)

屋根は入母屋造、本瓦葺で、途中に段差を設けて瓦を葺く、いわゆる錣葺(しころぶき)とする。内部は西側を土間、東側を居室部とするが、土間部を角屋(つのや)として前方に張り出し、全体としてはL字形の平面を呈する。

居室部の間取りは平入り系であるが、前述の角屋部分に正面入口を設けるため、妻側に入口があるように見える。居室部は6室からなるが、上手の座敷と仏間は明治時代初期の増築によるもので、当初の間取りは口の間・座敷・台所・納戸の食い違い四間取り(くいちがいよまどり)に復元できる。食い違い四間取りとは、泉南から紀北にかけての民家に多くみられる形式で、4室の間仕切りが田の字形にならず、口の間・座敷間の間仕切りと台所・納戸間の間仕切りが食い違うものである。これはより古い形式である「前座敷三間取り」(口の間と座敷が分化せず1室となるもの)から変化したものである。

主な展示

- 町屋の台所(かまどや調理場道具など)の再現

- 醤油屋の帳場と下店(しもみせ)の再現

- さの町場と江戸時代の衣食住の生活資料、さの町場の遺跡・史跡紹介

- 泉佐野の豪商である、食野家(めしのけ)・唐金家(からかねけ)の展示

- 幕末の文人絵師、日根対山の襖絵

- その他、母屋(座敷・仏間)や外蔵を有料開放。句会や茶会、講演会、作品展、ミニコンサートなど各種地域イベントに活用されている。

施設情報

- 開館時間

- 開館時間:午前9時

- 閉館時間:午後5時(入場受付時間:午後4時まで)

- 休館日

- 年末年始

- もともと毎週土曜日・日曜日・(祝祭日)のみの開館だったが、2020年6月より社会実験で平日も開館中。

- 入場料

- 大人200円

- 高校生100円

- 中学生以下、65歳以上無料

- (20人以上で団体割引あり)

交通アクセス

- 電車でのアクセス

- 南海本線泉佐野駅下車、徒歩約10分

- 駐車場あり

沿革

- 天明年間(1781年 - 1789年頃):二代目新川喜内(にいがわきない)が醤油業を営むために建てる。

- 明治初期 :座敷・仏間を増築

- 1993年(平成5年)8月:泉佐野市の指定文化財に指定。泉佐野市が譲り受ける。

- 1998年(平成10年):家屋の解体修理が完成。泉佐野ふるさと町屋館として開館。

脚注

関連項目

- 泉佐野市

- 泉佐野駅

外部リンク

- 泉佐野ふるさと町屋館 - 泉佐野市役所ホームページ

- 旧新川家住宅 - 指定管理者ホームページ(2020年現在)

- さの町場 - 泉佐野市観光協会ホームページ

- さの町場とは- 佐野町場活性化研究会ホームページ