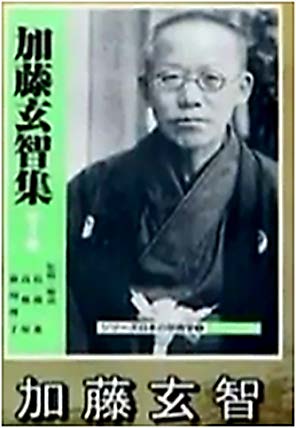

加藤 玄智(かとう げんち、1873年6月17日 - 1965年5月8日)は、日本の宗教学者。学位は、文学博士。正四位、勲三等、瑞宝章。紫綬褒章。

略歴

浄土真宗の僧侶の長男として東京府の浅草に生まれた。1896年に東京帝国大学文科大学哲学科に入学、井上哲次郎らの指導を受け1899年に卒業。その後大学院に進学。学業のほかに、仏教改革を目指し、「仏教清徒同志会」(のち新仏教同志会)に参加した。この「仏教清徒同士会」は高島米峰や境野黄洋らによって作られ、健全な仏教信仰などを掲げた若い在家仏教徒らによる会であった。さらに、仏教を中心に宗教の普及を目指す「宗教研究会」も運営する。

1906年陸軍教授(英語学)に嘱託(士官学校付き、1933年まで)、同年、東京帝国大学文科大学講師嘱託(宗教学)。1907年、陸軍大学校教授。1909年、東京帝国大学大学院より文学博士の学位授与。1912年、学際的な日本文明および神道研究を目的とした明治聖徳記念学会を創設した。1920年、東京帝国大学に創設された神道講座の助教授に就任。1933年に東大を退官し、國學院大學や大正大学で教授を務めた。その中で国家神道という概念を確立した。敗戦後は陸軍教授であったことやその思想から公職追放された。しかし、神道への関心は失われず、研究を続けた。墓所は多磨霊園。

思想

陸軍教授となった加藤は日本人の国民道徳や天皇観に関する興味を持つ。『我建國思想の本義』には、加藤の天皇観などが示されている。彼の主張によれば、日本人の天皇観は西洋の神への考え方と非常に類似している。日本人の忠孝心が一種の信仰であることも、フリードリヒ・シュライアマハーの宗教定義にあてはまるものである。殉教者を出した武士道や大和魂は、西洋でみられる絶対服従の精神態度と同じものである。国民道徳はもはや天皇を本尊とする一種の宗教、すなわち天皇「教」、忠孝「教」としなければならない、と論じた。こうして加藤は天皇を明確に神と称し、日本国民にも信仰的態度があることを示して、国民道徳が宗教であることを論証しようとしたのだった。刊行後間もなくに、明治天皇が没し、大葬の日に乃木希典夫妻の殉死事件が起こった。この事件も、加藤の思想に影響を与えることとなる。

『我が国体と神道』においても天皇とアブラハムの宗教における唯一神の対応関係や忠孝を論じた。

国民道徳を天皇教としたが、後にこの道徳を神道と結びつけ、「国家的神道」を論じるようになる。彼は神道を「国家的神道」と「宗派的神道」の二つに分けて説明する。「宗派的神道」は当時の文部省神社局によって管轄されていた十三派の神道を表している。他の宗教と同様に行政上宗教として扱われるものである。一方「国家的神道」は「国体神道」と「神社神道」に分けられる。「国体神道」は先に述べた国民道徳、天皇教のような、無形の精神的な部分で、「神社神道」は神社や鳥居など外形的な部分のことである。「国家的宗教」は行政として宗教と認められているわけではないが、加藤はこれを宗教として扱った。

著書

単著

共著

- 阪谷芳郎共著『我建国の根本精神と戦時の欧米列強』明治聖徳記念学会、1918年。https://dl.ndl.go.jp/pid/957814/1/2。

- 中村古峡共著『憑霊と予言者』明治聖徳記念学会、1920年。https://dl.ndl.go.jp/pid/958129/1/2。

- 加藤せつ子共著『詩歌連理集』詩歌連理集刊行会、1940年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1101322。

編、共編、編著

- 保志虎吉 共 編『袖珍通俗神話辞彙』南江堂、1899年。https://dl.ndl.go.jp/pid/814980。

- compiled by Bunyu Nanjo and Genchi Kato 編『Extracts from the works of eminent orientalists No.1 2nd rev. ed』Dainihon Tosho Kabushiki Gaisha、1903年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1678526。

- compiled by Bunyu Nanjo and Genchi Kato 編『Extracts from the works of eminent orientalists No.2 2nd rev. ed』Dainihon Tosho Kabushiki Gaisha、1903年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1678525。

- 『実用士官候補生の英語』陸軍士官学校将校集会所、1919年。https://dl.ndl.go.jp/pid/943091/1/3。

- 『神社対宗教』明治聖徳記念学会、1922年。https://dl.ndl.go.jp/pid/969498/1/2。

- 『神社対宗教』明治聖徳記念学会、1930年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1174460/1/3。

- 『現下の社会問題と思想問題』愛国社、1923年。https://dl.ndl.go.jp/pid/968684/1/2。

- Hikoshiro Hoshino 共著(English)『Imbe-no-Hironari's Kogoshui or gleanings from ancient stories』The Meiji Japan Society、1924年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1679815。

- Hikoshiro Hoshino 共著(English)『Kogoshūi : gleanings from ancient stories 2nd and revised edition 古語拾遺』Meiji-Seitoku-Kinen-Gakkai (Meiji Japan Society)、1925年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1679816。

- Hikoshiro Hoshino 共著(English)『Kogoshūi : gleanings from ancient stories 3rd and enlarged edition 古語拾遺』Meiji-Seitoku-Kinen-Gakkai (Meiji Japan Society)、1926年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1679817。

- 『神道書籍目録』明治聖徳記念学会、1938年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1220814/1/5。

- 『神道書籍目録』 上巻、臨川書店、1974年。https://dl.ndl.go.jp/pid/12261982/1/3。

- 『神道書籍目録』 下巻、臨川書店、1974年。https://dl.ndl.go.jp/pid/12262100/1/3。

- 『明治・大正・昭和神道書籍目録 : 明治元年 - 昭和15年』明治神宮社務所、1953年。https://dl.ndl.go.jp/pid/2997446/1/4。

翻訳

- テ・チーヒラー『信仰と智識』勉強堂、1901年。https://dl.ndl.go.jp/pid/814925。

- アラン・メンジース『世界宗教史』 第67編、博文館〈帝国百科全書〉、1901年。https://dl.ndl.go.jp/pid/814954。

- クーノー・フィッシャー『哲学史要』 第2編、同文館〈万国教育叢書〉、1901年。https://dl.ndl.go.jp/pid/752947。

校訂、校閲、補訂

- 斎部広成 撰『古語拾遺』岩波書店〈岩波文庫〉、1929年。https://dl.ndl.go.jp/pid/3457563。

- 斎部広成 撰『古語拾遺』(4版)岩波書店〈岩波文庫〉、1933年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1170418。

- 山口重全『宗教要談』鴻盟社、1900年。https://dl.ndl.go.jp/pid/816663/1/4。

- 圖本・奥書 伴信友、日下部勝美著『校訂 疑斎』明治聖徳記念学会、1929年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1187502。

脚注

参考文献

- 前川理子「加藤玄智の神道論 -宗教学の理想と天皇教のあいだで- (PDF文書)」『人文学研究所報』第46巻、神奈川大学、2011年10月25日、2017年12月15日閲覧。

- 新田均 (1995年). “加藤玄智の国家神道観” (PDF). 宗教法学会. 2017年12月15日閲覧。

外部リンク

- 『加藤玄智』 - コトバンク

- 明治聖徳記念学会

![太神宮參詣記と敬神尊皇(加藤玄智[執筆] ; 教學局編纂) / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本の古本屋」](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/31210100/20210126111036617569_097afb6df34bf4773fe760a8f2062bb9.jpg)